Почему возник конфликт в Грузии с Южной Осетией? Анализ внутриполитического конфликта. Конфликт в южной осетии и российско-грузинская война - войны на руинах ссср

Интересные подробности Цхинвальской войны на суше, на море и в воздухе, хотя статья и весьма объемна.

"Особую озабоченность вызвали результаты боевых действий авиации, судя по всему, не связанных единым замыслом, в ходе которых она понесла сравнительно большие потери, и фактическое бездействие войсковой ПВО, не принявшей достаточных мер по воспрещению действий авиации противника".

Возросший интерес Соединенных Штатов к региону Кавказа - стратегический как с экономической точки зрения, так и в энергетическом коридоре и с геополитической точки зрения, как разность между бывшим советским пространством и ныне русскими и Атлантическими - и в целом для всей среднеазиатской арки, привело к возобновлению прямой конфронтации между Вашингтоном и Москвой для утверждения или изменения их соответствующих областей влияния. Конец униполярного рисунка формируется даже при повторном появлении неразрешенных биполярных линий, унаследованных от линии разломов.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 г.

А. Рубан

Предыстория конфликта.

Грузино-абхазский конфликт.

4 мая 1921 г. на территории Абхазии была установлена советская власть, и 31 марта того же года Абхазия была провозглашена Социалистической Советской республикой. Существовавший к тому моменту Ревком Советской Социалистической республики Грузии признал ССР Абхазию в качестве независимого государства, более того, это случилось даже за 10 дней до провозглашения ССР Абхазии.

Добровольное вхождение ССР Абхазии в состав ССР Грузии произошло 16 декабря 1921 г. 13 декабря Абхазия в составе Грузии вошла в состав Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР), в свою очередь 30 декабря 1922 вошедшей в состав СССР вместе с РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР.

Территория Абхазии исторически всегда пользовалась значительной автономией внутри Грузии. Российская экспансия включала отмену различных принципов, в том числе Абхазии, и многие мусульмане-абхазы, которые в то время составляли более 60% населения региона, эмигрировали в Османскую империю, в результате чего Абхазия почти обезлюдела. За этим демографическим оттоком почти сразу последовала миграция в Абхазию многих грузин, армян, греков, русских, которые вновь открыли районы, которые стали почти совершенно необитаемыми.

Заложены основы будущего межэтнического столкновения между Абхазией и Грузией, которую мать России занимает на холсте своего геополитического пространства. Советский Союз поощряет грузинскую миграцию в Абхазию, за которой также последует Армения, особенно в 1950-х годах, и Ситуация для абхази получается после смерти Сталина. Новая советская защита позволяет абхази приобретать значительный вес и влиять на политическую жизнь республики, которая фактически несоразмерна их статусу демографического меньшинства.

19 февраля 1931 г. ССР Абхазии была преобразована в автономную республику. За понижением статуса Абхазии последовали шаги по искусственному увеличению численности грузинского населения Абхазии и уменьшению доли лиц абхазской национальности в партийном и советском руководстве республики. С этого же времени было отменено преподавание в средних школах абхазского языка, которое было заменено обязательным изучением грузинского. В итоге к началу 1990-х годов абхазы составляли всего 17% от общей численности населения Абхазской АССР.

Все эти шаги, ущемлявшие абхазское национальное самосознание, привели к развитию межнационального конфликта, наиболее яркими проявлениями которого стали массовые выступления абхазского населения автономной республики с требованиями о выходе из состава Грузинской ССР и о вхождении в состав РСФСР, имевшие место в апреле 1957 г., апреле 1967 г. и мае-сентябре 1978 г.

Очередное обострение конфликта произошло в июле 1989 г., когда в результате столкновений между грузинами и абхазами в г. Сухуми погибли 16 человек и около 140 были ранены. Для ликвидации массовых беспорядков были применены Внутренние войска МВД СССР. Атмосфера накалялась и в дальнейшем. Это было связано с избранием первым президентом Грузии крайнего националиста З. Гамсахурдиа.

После распада СССР, 21 февраля 1992 г. правящий тогда в ставшей независимой Грузии Военный совет (свергнувший Гамсахурдиа, но в целом разделявший его националистические взгляды) объявил об отмене Конституции Грузинской ССР 1978 г. и восстановлении действия Конституции Грузинской демократической республики 1921 г. Абхазское руководство восприняло отмену конституции Грузинской ССР как фактическую отмену автономного статуса Абхазии, и 23 июля 1992 г. Верховный Совет Абхазской АССР (при бойкоте сессии со стороны депутатов грузинской национальности) восстановил действие Конституции ССР Абхазии 1925 г., согласно которой Абхазия являлась суверенным государством.

14 августа 1992 г. между Грузией и Абхазией началась война, продлившаяся до сентября 1993 г., и закончившаяся поражением Грузии и фактическим изгнанием грузинского населения с территории Абхазии. 14 мая 1994 г. в Москве между грузинской и абхазской сторонами при посредничестве России было подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил. На основе этого документа и последующего решения Совета глав государств СНГ в зоне конфликта с июня 1994 г. размещены Коллективные силы по поддержанию мира (КСПМ) СНГ, в задачу которых входило поддержание режима прекращения огня в зоне конфликта.

КСПМ СНГ, полностью укомплектованные российскими военнослужащими, контролировали 30 километровую зону ограничения вооружений вдоль тогдашней административной границы Грузии и Абхазии. Максимальное количество контингента КСПМ было определено в 3 тыс. человек, причем эта квота до 2008 г. Россией не выбиралась.

2 апреля 2002 г. был подписан грузино-абхазский протокол, согласно которому патрулирование верхней части Кодорского ущелья (территория Абхазии, оставшаяся под контролем Грузии) было поручено КСПМ СНГ и военным наблюдателям ООН.

Обострение обстановки в зоне грузино-абхазского конфликта началось после прихода в 2003 г. к власти в Грузии проамериканского руководства во главе с президентом М. Саакашвили, поставившим перед собой цель любой ценой добиться возвращения бывших абхазской и югоосетинской автономий в состав Грузии.

25 июля 2006 г. подразделения грузинских вооруженных сил и МВД численностью до 1,5 тыс. человек были введены в Кодорское ущелье для проведения операции против местных вооруженных формирований Э. Квициани, отказавшегося подчиниться требованию тогдашнего министра обороны Грузии сдаться властям. Официальные переговоры между Сухуми и Тбилиси после этого были прерваны. Грузинскими властями на территории Кодорского ущелья было размещено т.н. «правительство Абхазии в изгнании».

Все это время напряженность в зоне грузино-абхазского конфликта постоянно нарастала, и весной 2008 г. военно-политическим руководством России было принято решение об увеличении численности КСПМ до официально разрешенных 3 тыс. человек. В течение лета 2008 г. происходили постоянные инциденты, связанные с полетами над Абхазией грузинских БПЛА, несколько из которых было уничтожено.

Однако этот новый сценарий подрывает большинство населения, грузин и армян, которые считаются жертвами дискриминации. Это разделение и империя, используемые Москвой как эффективный инструмент контроля и господства на территориях, входящих в сферу своего влияния.

Внутренний конфликт между абхази и грузином, который созревает в абхазском регионе, напрасно направляется угрожающим присутствием великой России. Распад Советского Союза удалит крышку в кавказский горшок Пандора. Абхазо-грузинский конфликт. Нападения в Абхазии начинаются после взрыва Советской империи. Между двумя фракциями начинаются первые столкновения. На этом этапе политическая линия, за которой следуют различные президенты Грузии, а также роль, которую играет Москва, становится актуальной в процессе урегулирования конфликтов и конфликтов.

Грузино-югоосетинский конфликт.

Современная Южная Осетия вошла в состав Российской империи в 1801 г. в составе Грузии. После Октябрьской революции Южная Осетия стала частью Грузинской демократической республики, в то время как Северная Осетия стала частью Терской Советской Республики. В 1918-20 гг. произошла серия восстаний осетинского населения Грузии, требовавшего независимости. Правительство Грузинской демократической республики силой подавило эти выступления.

После установления в Грузии советской власти, в апреле 1922 г. в ее составе была образована Юго-Осетинская автономная область.

В ноябре 1989 г., на волне роста национального самосознания народов Советского Союза, Совет народных депутатов Юго-Осетинской Автономной области Грузинской ССР принял решение о преобразовании ее в автономную республику в составе Грузинской ССР. Верховный Совет Грузинской ССР признал это решение неконституционным, после чего в конце ноября при непосредственной помощи высших должностных лиц республики более 15 тысяч человек грузинской национальности пыталось прибыть в административный центр ЮАО г. Цхинвали, чтобы провести там митинг. В результате стычек между участниками акции, осетинами и милицией шесть человек погибли и 167 получили ранения. В Южную Осетию для поддержания порядка были введены Внутренние войска МВД СССР.

20 сентября 1990 г. Советом народных депутатов ЮАО была провозглашена Южно-Осетинская Советская Демократическая Республика с принятием декларации о ее государственном суверенитете.

9 декабря 1990 г. прошли выборы в Верховный Совет Южно-Осетинской Республики. В этот же день Верховный Совет Грузинской ССР принял постановление об упразднении югоосетинской автономии.

В ночь с 5 на 6 января на территорию Южной Осетии были введены подразделения грузинской милиции. После трех недель вооруженных столкновений с местной милицией и ополченцами, грузинская милиция покинула Южную Осетию. Одновременно Грузия начала экономическую блокаду Южной Осетии, прекратив подачу электроэнергии югоосетинским потребителям.

В течение всего 1991 г. на территории Южной Осетии продолжались боевые действия, главным образом, в форме артиллерийских обстрелов Цхинвали с господствующих над городом высот.

4 мая 1991 года Собрание депутатов Советов Южной Осетии всех уровней проголосовало за отмену самопровозглашенной Южно-Осетинской Советской Демократической Республики и возвращение к статусу автономной области. Это решение также было отвергнуто Верховным Советом Грузинской ССР.

1 сентября 1991 года Совет народных депутатов Южной Осетии отменил решения Собрания депутатов Советов всех уровней от 4 мая как юридически неправомочное, упразднила Собрание как неконституционный орган и провозгласила Республику Южная Осетия в составе РСФСР. Это решение также было аннулировано Верховным Советом Грузии.

В декабре 1991 г. части Внутренних войск МВД СССР покинули республику, передав вооружение югоосетинским формированиям.

19 января 1992 года в Южной Осетии прошёл референдум по вопросам независимости Республики Южная Осетия и воссоединении ее с Россией.

В феврале 1992 г. возобновились обстрелы г. Цхинвали грузинской артиллерией. Но, в конечном итоге, Грузия, истощенная начавшейся в конце 1991 г. гражданской войной, была вынуждена в июле 1992 г. пойти на подписание т. н. Дагомысских соглашений, согласно которым на территории Республики Южная Осетия был установлен режим прекращения огня, сформирована трехсторонняя Смешанная контрольная комиссия по урегулированию конфликта и образованы Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ), состоявшие из российского, грузинского и югоосетинского контингентов (примерно по 500 человек в каждом). Такая форма организации миротворческих сил была обусловлена тем, что в отличие от Абхазии, на территории которой после войны почти не осталось грузинского населения, на территории Цхинвальского и Знаурского районов Южной Осетии соседствуют между собой населенные пункты с преобладающим грузинским или югоосетинским населением, а в Ленингорском (Ахалгорском) районе проживает практически только грузинское население.

Также, как и в случае с Абхазией, осложнение обстановки в Южной Осетии было связано с действиями администрации президента М. Саакашвили, благодаря своей резкой антироссийской позиции попавшего под особое покровительство западных государств. В течение 2004-2008 гг. происходило постоянное нагнетание напряженности в зоне грузино-югоосетинского конфликта, вылившееся в конечном итоге 8-12 августа в боевые действия.

Москва реагирует на грузинское «предательство», поддерживая независимые движения в разных регионах Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Агиарии, Джавахети, чтобы ослабить правительство Тбилиси. На данный момент существует настоящая война между абхазскими повстанцами и правительственными войсками, направленными Тиблиси для восстановления контроля над регионом. Фактически, центральное правительство Грузии больше не контролирует территорию Абхазии. За прошедшие годы в регионе были созданы полугосударственные учреждения и вооруженные силы самообороны.

Ход боевых действий.

В ночь с 7 на 8 августа с.г. грузинские вооруженные силы предприняли попытку проведения операции по установлению контроля над территорией непризнанной Республики Южная Осетия. Замыслом операции, по некоторым данным, предусматривалось, после непродолжительной артиллерийской подготовки, силами пехотных соединений при поддержке танков нанести удар в направлении административного центра Южной Осетии г. Цхинвали, установить контроль над ним, затем, введя в бой вторые эшелоны, развивать наступление в направлении районного центра г. Джава и Рокского перевала, и к исходу первых суток операции выйти на линию государственной границы Грузии с Россией. В ходе операции предполагалось также активно использовать авиацию и подразделения специального назначения.

Грузинское командование заблаговременно начало создание соответствующей группировки войск в составе трех пехотных бригад (2, 3 и 4 пб), отдельного танкового батальона, подразделений артиллерийской бригады, а также подразделений боевого и тылового обеспечения. Общая численность этой группировки составляла примерно 13 тыс. человек. Для управления грузинскими войсками был организован командный пункт, дислоцированный в р-не г. Гори. Здесь же были сосредоточены войска второго эшелона, в том числе 2 пб, и тыл группировки. Войска первого эшелона составляли 3 и 4 пб, а также подразделения отб. Общее руководство операцией осуществлялось объединенным штабом вооруженных сил Грузии и лично президентом Грузии М. Саакашвили.

Грузинским войскам противостояли югоосетинские вооруженные формирования общей численностью порядка 2000 человек, вооруженные стрелковым оружием и минометами, а также несколькими единицами танков, артиллерийских орудий и систем залпового огня. Кроме того, в зоне конфликта находились Смешанные силы по поддержанию мира.

Боевые действия начались поздним вечером 7 августа - через несколько часов после объявленного президентом Саакашвили прекращения огня, которому предшествовал двухсуточный период серьезного обострения обстановки в зоне грузино-югоосетинского конфликта. Характерно, что военнослужащие грузинского контингента ССПМ непосредственно перед началом боевых действий покинули свои позиции.

В первые часы операции грузинским войска удалось захватить несколько населенных пунктов в Цхинвальском и Знаурском районах и к утру 8 августа выйти к южным окраинам г. Цхинвали, где завязались бои с югоосетинскими вооруженными формированиями. В результате серьезного сопротивления, оказанного грузинским войскам, выполнить поставленные задачи в установленные сроки они не смогли. С утра 8 августа грузинские войска приступили к обстрелу г. Цхинвали с господствующих высот ствольной и реактивной артиллерией и из танковых орудий. Находившийся в зоне конфликта российский контингент ССПМ (2 мсб 135 мсп 19 мсд 58 ОА Северокавказского военного округа, не имевший тяжелого вооружения), понес потери от огня грузинских войск (12 человек).

В связи с началом боевых действий и потерями среди российского контингента ССПМ, политическое руководство Российской Федерации приняло решение о развертывании Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ и ее вводе в зону конфликта. Уже в первой половине дня 8 августа батальонные тактические группы 429, 503 мсп и 135 мсп 19 мсд 58 ОА СКВО, преодолев Рокский перевал, вошли на территорию Южной Осетии и практически с ходу вступили в бой с частями грузинских вооруженных сил. Авиация Вооруженных сил РФ после 14 часов 8 августа приступила к выполнению задач по завоеванию превосходства в воздухе, непосредственной авиационной поддержке своих войск и поражению вторых эшелонов (резервов) грузинских войск в районе г. Гори.

Для управления созданной Объединенной группировкой войск (сил) в зоне конфликта на базе управления 58 ОА был создан командный пункт в г. Владикавказ.

Утром 9 августа Президентом России Д. Медведевым было официально объявлено о начале операции по принуждению грузинских властей к миру.

9 и 10 августа части и подразделения ОГВ(С) Вооруженных сил РФ вели боевые действия с целью вытеснения грузинских войск из г. Цхинвали, овладения господствующими над городом высотами, подавления артиллерийских батарей противника, развернутых в окрестностях Цхинвали и предотвращения в дальнейшем обстрелов города грузинской артиллерией и авиацией. Боевые действия в этот период велись в основном силами батальонных тактических групп 429, 503, 693 и 135 мсп 19 мсд, 71 мсп 42 гв. мсд 58 ОА, 76 гв. дшд и 98 гв. вдд во взаимодействии с югоосетинскими вооруженными формированиями при поддержке ствольной и реактивной артиллерии 292 сап и 1415 ореадн 19 мсд 58 ОА и авиации 4 ВА ВВС и ПВО и авиационных частей и соединений Центра. Одновременно происходило наращивание Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ на территории Южной Осетии: был продолжен ввод соединений и частей 58 ОА, в том числе 136 гв. омсбр; также в зону боевых действий были переброшены 45 гв. орп СпН ВДВ, 10 и 22 обр СпН ГРУ ГШ.

Прикрытие войск объединенной группировки от нападений с воздуха возлагалось на 481 зрп 19 мсд, вооруженный самоходными ЗРК «Оса-АКМ» и на 67 зрбр 58 ОА, укомплектованную самоходными ЗРК «Бук-М1».

Помимо применения авиации, штабом ОГВ(С) на 9-10 августа были спланированы ракетные удары по отдельным целям на территории Грузии. По некоторым данным, для выполнения задач в соответствие с этим планом были привлечены дивизион ОТРК «Искандер-М» 60 учебного центра боевого применения РВиА и дивизион ТРК «Точка-У» из состава 114 ракетной бригады СКВО.

В целом, по информации Генштаба ВС РФ, численность группировки российских Вооруженных сил в зоне конфликта - 12 тыс. человек - примерно соответствовала численности противостоящих грузинских войск.

Фронтовая и дальняя авиация ВВС РФ 9-10 августа подвергла бомбардировкам военные объекты, находившиеся вблизи н. п. Сенаки, Поти, Хони, Копитнари, Они, Марнеули и Омаришара (последний находится в Кодорском ущелье).

Одновременно с началом боевых действий в зоне грузино-югоосетинского вооруженного конфликта обострилась и обстановка в зоне грузино-абхазского вооруженного конфликта. Связанное с Южной Осетией договором о военной помощи, абхазское правительство 9 августа отдало приказ своим войскам выдвинуться в зону ограничения вооружений в верхней части Кодорского ущелья. Здесь, однако, выдвигающиеся абхазские формирования были остановлены постами КСПМ СНГ. Абхазская артиллерия и авиация начали обстрел верхней части Кодорского ущелья. В этой обстановке было принято решение об усилении контингента КСПМ. 8 августа из базы Черноморского флота в Севастополя в зону конфликта вышел отряд военных кораблей ВМФ РФ в составе гвардейского ракетного крейсера «Москва», сторожевого корабля «Сметливый», малого ракетного корабля «Мираж», ракетного катера Р-109, малого противолодочного корабля МПК-199 «Касимов», большого десантного корабля «Цезарь Куников» и базового тральщика «Турбинист». На борту БДК «Цезарь Куников» находилось подразделение морской пехоты численностью не менее 100 человек с вооружением и техникой. Из Новороссийска вышел и 10 августа присоединился к указанному отряду кораблей БДК «Саратов» с личным составом и техникой усиленной батальонной тактической группы 7 гв. дшд. 10 августа эти подразделения были высажены с десантных кораблей на берег в р-не г. Очамчира. Одновременно на сухумский аэродром «Бабушара» посадочным способом были высажены еще четыре усиленные батальонные тактические группы 76 гв. дшд и 31 гв. одшбр. Железнодорожным транспортом на территорию Абхазии были переброшены части 20 мсд. В общей сложности, по данным МО РФ, дополнительная группировка российских войск в Абхазии насчитывала более 9 тыс. человек и свыше 350 единиц техники.

В 18-45 10 августа российские военные корабли были атакованы пятью грузинскими ракетными катерами, один из которых («Тбилиси»), по данным Генштаба ВС РФ, был поражен двумя ПКР, запущенными с МРК «Мираж». Около 19-10 МРК «Мираж» произвел пуск ЗУР по еще одному катеру, который получил повреждения. После этого грузинские катера атаку прекратили и вернулись в свою базу. Впоследствии, однако, информация о поражении РКА «Тбилиси» противокорабельными ракетами была опровергнута независимыми источниками. По их данным, «Тбилиси» действительно был уничтожен, но не в ходе морского боя, а позднее, подразделением российских воздушно-десантных войск, в своей базе Поти вместе с другими грузинскими военными кораблями.

10 августа, примерно в это же время, грузинские власти дали согласие на ввод дополнительных сил КСПМ на территорию Зугдидского района Грузии.

В течение 11 августа части и подразделения ОГВ(С) Вооруженных сил РФ выполняли задачи по нанесению поражения грузинским войскам на территории Южной Осетии и к исходу дня установили полный контроль над городами Цхинвали и Знаури и их окрестностями. Российская военная авиация 11 августа продолжала выполнение задач по поражению наземных целей, как в тактической глубине грузинской обороны, так и по целям на территории Грузии в районе н. п. Поти, Хони, Сенаки, Зугдиди, Коджори, Вазиани, Кутаиси, Гори, Шавшеби, Карели, Мцхета, Болниси, Марнеули, Сачхере а также по целям в окрестностях г. Тбилиси.

Поздним вечером 11 августа среди личного состава грузинских войск, находившихся в районе г. Гори стал распространяться слух о наступлении российских войск в направлении города. Этот слух не подтвердился, однако он спровоцировал стихийное неорганизованное бегство грузинских военнослужащих из окрестностей Гори. В ходе беспорядочного отхода в самом городе и вдоль шоссе Гори-Тбилиси было брошено значительное количество тяжелого вооружения и военной техники. При этом управление грузинскими войсками было полностью потеряно. Глубокой ночью с 11 на 12 августа остатки горийской группировки грузинских войск без тяжелого вооружения сосредоточились в р-не н.п. Мцхета в 15 км от Тбилиси. После этого организованное сопротивление грузинских войск в зоне грузино-югоосетинского вооруженного конфликта прекратилось.

12 августа части и подразделения ОГВ(С) при поддержке фронтовой и армейской авиации перешли административную границу Республики Южная Осетия с Грузией и установили контроль над соседними районами Грузии.

С утра этого же дня абхазские вооруженные формирования начали боевые действия против подразделений МВД Грузии, находящихся в верхней части Кодорского ущелья. В результате к полудню 12 августа подразделения грузинского МВД были разоружены и покинули Кодорское ущелье. Одновременно в Зугдидский район Грузии был осуществлен ввод дополнительного контингента КСПМ, решение о котором было принято вечером 10 августа.

К 15-00 12 августа боевые действия в Грузии были прекращены, и президент России Д. Медведев объявил о завершении операции по принуждению грузинских властей к миру. К этому моменту части Вооруженных сил РФ контролировали территорию Южной Осетии и прилегающие к ней районы, в том числе Горийский, зону ограничения вооружений вдоль административной границы Грузии и Абхазии, а также города Зугдиди, Сенаки и Поти.

18 августа, в соответствии с подписанным при посредничестве президента Франции Н. Саркози планом урегулирования грузино-югоосетинского конфликта, начался вывод подразделений ВС РФ с территории Грузии, полностью завершившийся к 9 октября. В этот же день Советом глав МИД стран СНГ было принято техническое решение о прекращении деятельности Коллективных сил по поддержанию мира на территории Абхазии. Для обеспечения безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия высшим военно-политическим руководством России было принято решение о развертывании на их территории двух мотострелковых бригад численностью 3800 человек в каждой.

Элемент этнического конфликта, который лежит в основе политических притязаний абхазских повстанцев, является, пожалуй, основной причиной особой жестокости и насилия, с которыми столкнулось столкновение, с повторными эпизодами этнической чистки, особенно в ущерб грузинскому гражданскому населению. Фактически, абхазские повстанцы, оказавшие решительную помощь военизированным формированиям Северного Кавказа и поддержке России, взяли под свой контроль регион в Тбилиси, в результате чего бегство всего населения этнической группы, не являющейся абхазой, ускользнуло от резни.

Потери сторон конфликта.

По информации Генерального штаба ВС РФ в ходе боевых действий безвозвратные потери Вооруженных сил России составили 71 человек убитыми и 323 - ранеными. Официально признана потеря трех штурмовиков Су-25 и одного дальнего бомбардировщика Ту-22М3 (по неофициальным данным потери авиации ВС РФ составили семь самолетов: дальний бомбардировщик Ту-22М3, фронтовой бомбардировщик Су-24, самолет-разведчик Су-24МР и четыре штурмовика Су-25). Еще один штурмовик Су-25 был поражен ракетой ПЗРК «Игла», но сумел вернуться на свой аэродром. В связи с многочисленными публикациями в СМИ относительно целесообразности применения в конфликте самолетов дальней авиации, представляется нужным отметить, что эти самолеты, помимо большой дальности полета, обладают также и значительной боевой нагрузкой, и при грамотном применении небольшое количество самолетов ДА могут нанести ощутимый ущерб противнику. С этой точки зрения применение дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в конфликте выглядит вполне оправданным.

Точные данные о потерях грузинских войск отсутствуют. По данным иностранной печати, было убито 198 грузинских военнослужащих, ранено - 1700. Уничтожены практически все самолеты и вертолеты ВВС Грузии, в том числе 12 штурмовиков Су-25 различных модификаций. В порту Поти был уничтожен весь корабельный состав грузинских ВМС. Большое число вооружений и техники грузинских сухопутных войск досталось России в качестве трофеев.

Данные о потерях югоосетинских и абхазских вооруженных формирований отсутствуют.

Вследствие этого абхазы теперь вернулись к большинству в республике. Отношения между Россией и Грузией и поддержка, оказываемая бывшими независимыми движениями Абхазии, Южной Осетии и Агиарии, должны быть сформулированы в общей политической стратегии, проводимой Москвой на Кавказе. Предварительное рассмотрение является первым важным элементом. Хотя Кавказский регион разделен на сторону, которая является частью сегодняшней России, а другая независимая сторона - Грузия, Армения и Азербайджан, Москва воспринимает регион как уникальную систему с экономической точки зрения и прежде всего, с политической точки зрения - стратегической и безопасности.

Итоги конфликта.

Военные итоги.

Военным итогом вооруженного конфликта стало нанесение серьезного поражения грузинским вооруженным силам и значительное уменьшение военной опасности для Южной Осетии и Абхазии. Вооруженные силы РФ в целом успешно выполнили поставленные перед ними задачи. Главными факторами, определившими поражение грузинских войск, являлись решительность действий российских войск и низкий уровень морально-психологического состояния личного состава грузинских войск.

Применение Вооруженных сил РФ в данном вооруженном конфликте было осуществлено в форме создания Объединенной группировки войск (сил), ранее неоднократно опробованной в ходе внутренних вооруженных конфликтов на Северном Кавказе, и в очередной раз подтвердившей свою целесообразность и эффективность.

В дни конфликта в прессе было высказано много упреков в адрес высшего военного руководства РФ за якобы проявленные им нерешительность и медлительность в принятии решений на развертывание и применение объединенной группировки войск, в отсутствии заранее разработанных планов реализации этих мероприятий. Как представляется, многие из этих упреков необоснованны. Совершенно очевидно, что для того, чтобы развернуть ОГВ(С) в течение двух суток, необходимо было провести предварительную разработку и утверждение планов такого развертывания, что требует значительного времени. Сам ввод войск, с учетом особенностей данного театра военных действий, также был проведен в минимально возможные сроки. Возможно, до некоторой степени справедливы упреки в адрес разведывательных органов Вооруженных сил России, чья более своевременная и точная информация о планах грузинского нападения позволила бы сэкономить время и задействовать объединенную группировку на более ранних этапах конфликта.

Особую озабоченность вызвали результаты боевых действий авиации, судя по всему, не связанных единым замыслом, в ходе которых она понесла сравнительно большие потери, и фактическое бездействие войсковой ПВО, не принявшей достаточных мер по воспрещению действий авиации противника. Эти недостатки, видимо, можно объяснить существующими трудностями в организации взаимодействия авиации вооруженных сил, в том числе и по линии ПВО, с объединенными группировками войск (сил), которые при данной организационно-штатной структуре не удается преодолеть.

В целом, вооруженный конфликт в Южной Осетии вновь подтвердил актуальность создания в России межвидовых оперативно-стратегических объединений (по образцу американских объединенных командований), уже в мирное время включающих в свой состав как части сухопутных войск, так и ВВС и ПВО, а на приморских направлениях - и флота. Действуя по единому замыслу и под единым командованием, такие объединения смогли бы добиться более впечатляющих результатов, чем те, которые имеются сейчас - при применении существующих объединенных группировок.

На тактическом уровне также было отмечено несколько симптоматичных эпизодов, свидетельствующих о тревожном состоянии Вооруженных сил. Например, вызывает недоумение факт применения зенитного ракетного комплекса «Оса-М» МРК «Мираж» против надводной цели при отражении атаки грузинских ракетных катеров. Малые ракетные корабли проекта 12341, к которому принадлежит «Мираж», оснащены противокорабельным ракетным комплексом «Малахит» с шестью пусковыми установками ПКР П-120, что делает их очень опасным оружием. Применение только двух ПКР из шести может говорить либо о произошедшем во время боя отказе комплекса «Малахит», либо о недостаточном количестве ПКР на борту корабля, шедшего в зону боевых действий. Само по себе неудачное применение ракетного комплекса «Малахит» также весьма показательно.

Основными интересами России в регионе являются, по сути, два: сохранение территориальной целостности и защита ее экономических и стратегических интересов в Закавказье. Не забывайте, что Москва рассматривает Закавказье как своего «иностранного соседа», пространство исторически, политически и экономически связанное с его жизненными интересами. Если, с одной стороны, Москва заинтересована в поддержке независимости Абхазии, чтобы ослабить Грузию и сохранить ее на своей орбите, с другой стороны, она должна тщательно рассмотреть свою линию независимых про-движений, чтобы избежать опасных что может привести к его собственной территории.

Политические итоги.

Главным политическим итогом конфликта стало признание Россией, ранее поддерживавшей территориальную целостность Грузии, государственной независимости Абхазии и Южной Осетии и драматическое изменение формата отношений России с ведущими западными странами. В течение всех прошедших с момента окончания «холодной войны» лет Запад в своей политике исходил из предположения о том, что Россия, отказавшаяся от коммунистической идеологии, стремиться стать частью Запада. Поэтому все попытки России заявить о самостоятельности ее внешней политики и неприятия навязываемого неравноправного «партнерства» с Западом воспринимались последним лишь как имперские рецидивы, которые вредят долгосрочным интересам самой России (в том виде, в каком понимал их Запад), и которые, в конечном счете, следует просто игнорировать. Последняя попытка донести российскую точку зрения с помощью риторики была предпринята президентом Путиным в т. н. «мюнхенской речи», произнесенной им в феврале 2007 г. Тем не менее, никаких существенных сдвигов в подходах Запада к России после этого не произошло. Стало очевидно, что подтвердить свои претензии Россия сможет, лишь одержав убедительную военную победу в одной из точек геополитического противостояния с Западом. Это произошло в Грузии. В краткосрочной перспективе меры, которые пытается предпринять в отношении России Запад для т.н. «наказания» России, не окажут серьезного влияния на существо отношений между ними. В долгосрочном же плане, в случае, если западные страны не сделают из всего произошедшего верных выводов (а все говорит о том, что верных выводов сделано не будет), и не изменит своего поведения в отношении России, то угроза международному миру может сильно возрасти. России необходимо быть к этому готовой.

Фактически, на Северном Кавказе Москве приходится сталкиваться с несколькими независимыми движениями, источниками сильной дестабилизации. Военная поддержка, оказываемая Абхазии кавказскими повстанцами, подтверждает переплетающиеся и связи различных независимых движений, в том числе и объединенные общей исламской верой. В последние годы нападения этих независимых движений, особенно чеченцев, взяли на себя режимы эксплуатации террористических групп, не говоря уже о том, что каждый исламский террористический движение, в котором будут включать группы квадеристов Ближнего Востока, арабский и полуостров Йемен, талибы Афганистана, Пакистана и Таджикистана, в крайних краях индонезийского и филиппинского ислама.

Вооруженные силы Грузии до начала конфликта.

После прихода к власти в Грузии президента М. Саакашвили, взявшего курс на евроатлантическую интеграцию, правительства США и других ведущих стран Запада приняли решение об оказании Грузии масштабной помощи в решительной модернизации ее вооруженных сил. Эта помощь оказывается как в форме поставок вооружений и военной техники, так и в форме обучения личного состава.

Соединенные Штаты и Европейский союз поддерживают территориальную целостность Грузии, обещали финансовую помощь и активизировали сотрудничество после войны. Отсутствие общей стратегии для Грузии, добавление к тому, что Россия находится в сильной позиции, ограничивает влияние Америки и Европы на события в Абхазии. Одним из приоритетов президента Грузии Саакашвили является интеграция Грузии в НАТО, к которой Россия категорически против.

Членство Грузии в НАТО, похоже, не может быть и речи, по крайней мере, в обозримом будущем. Окончательное членство в Атлантике будет напрямую привлекать НАТО к конфликтам с Абхазией и Южной Осетией и рискует увлечь ее в прямом противостоянии с Россией в кавказском порошке. Грузия также не имеет необходимых требований к доступу. Несмотря на решительную поддержку со стороны некоторых членов НАТО, НАТО не предложила Грузии доступ к ее Плану действий по членству в своей программе по вступлению в ЕС. Альянс в общих чертах выразил желание объединить Грузию без указания даты.

Органы высшего военного управления.

По конституции Грузии главнокомандующим вооруженными силами республики является ее президент. Административное управление вооруженными силами осуществляется министерством обороны, а оперативное - объединенным штабом.

Министерство обороны осуществляет общее политическое руководство вооруженными силами и решает административные вопросы комплектования и материально-технического обеспечения войск. Объединенный (бывший генеральный) штаб отвечает за разведку, разработку планов подготовки и применения вооруженных сил, осуществляет непосредственное управление войсками.

Органы высшего военного управления ВС Грузии действуют в тесном контакте с представителями вооруженных сил стран НАТО (в основном США), находящимися в стране на постоянной основе.

Военный бюджет МО Грузии на 2008 г. составляет около 1 млрд. долл. (порядка 8% ВВП страны).

Вооружение и военная техника частично досталась Грузии в наследство от бывшего Закавказского военного округа Вооруженных сил СССР, а также была импортирована из США, Великобритании, Франции, Турции, Греции, Израиля, Чехии, Болгарии, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

Недавняя война с Россией, похоже, значительно сократила возможности для Грузии вернуть себе суверенитет над Абхазией. Российское правительство объявило, что число солдат, которые уже существовали в регионе, будет увеличиваться как офицеры миротворцев, до 500 единиц в регионе. В настоящее время нет переговорной основы для обсуждения статуса сепаратистской провинции, и на самом деле ситуация остается замороженной. Западные страны поддерживают территориальную целостность Грузии и призвали другие страны мира не признавать суверенитет Абхазии.

Состав вооруженных сил.

Вооруженные силы Грузии (26500 человек) состоят из сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил и национальной гвардии. Кроме того, в состав ВС Грузии входит группа специального назначения (около 1500 человек), подчиненная непосредственно начальнику объединенного штаба.

Сухопутные войска.

Сухопутные войска (21750 человек) являются основным и самым многочисленным видом ВС Грузии. Организационно они состоят из пяти пехотных, артиллерийской и инженерной бригад, и семи отдельных батальонов (бронетанкового, легкой пехоты, военной полиции, радиоэлектронной разведки, материального обеспечения, связи и медицинского).

Пехотная бригада (3300 человек) считается основным тактическим соединением сухопутных войск Грузии, способным вести самостоятельные боевые действия. Она состоит из штаба (60 чел.), штабной роты (108 чел.), трех батальонов легкой пехоты (по 591 чел.), смешанного механизированного батальона (380 чел.), артиллерийского дивизиона (371 чел.), батальона МТО (288 чел.), разведывательной роты (101 чел.), инженерной роты (96 чел.) и роты связи (88 чел.). На вооружении пехотной бригады находятся 30 танков Т-72, 17 БМП, 18 122-мм орудий Д-30, 12 120-мм минометов, 4 ЗСУ-23-4. Подразделения пехотных бригад насыщены переносными противотанковыми и зенитными ракетными средствами (всего в сухопутных войсках насчитывается порядка 150 комплектов ПТРК и до 200 - ПЗРК).

Артиллерийская бригада (1200 человек) является резервом объединенного штаба. В нее сведены все артиллерийские системы калибром 152 мм и выше, а также РСЗО. Бригада состоит из штаба, штабной батареи и четырех артиллерийских дивизионов. На ее вооружении находятся 60 артиллерийских орудий и 42 установки залпового огня (3 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б», 11 2А65 «Мста-Б», 6 203-мм САУ 2С7 «Пион», 1 152-мм САУ 2С19 «Мста-С», 26 152-мм СПГ «Дана», 13 152-мм САУ 2С3 «Акация», 16 122-мм РСЗО БМ-21, 6 122-мм РСЗО RM-70, 12 128-мм РСЗО «Пламень», 4 160-мм РСЗО LAR-160, 4 262-мм РСЗО «Оркан»), а также 10 легкобронированных тягачей МТ-ЛБ и 15 зенитных орудий ЗУ-23-2.

Инженерная бригада оснащена двумя инженерными машинами разграждения ИМР-2, двумя путепрокладчиками БАТ-2, пятью танковыми мостоукладчиками МТУ-20, тремя танковыми мостоукладчиками МТ-55А, а также 100 комплектами переносных зарядов разминирования H-PEMBS и 50 - L-PEMBS.

Отдельный бронетанковый батальон состоит из штаба, штабной роты, двух бронетанковых рот (200 чел.), механизированной роты (120 чел.) и артиллерийского дивизиона. Батальон имеет на вооружении 35 танков Т-72, 17 боевых машин пехоты и 12 120-мм минометов.

Кроме того, в интересах сухопутных войсках применяются подразделения БПЛА, формально входящие в состав МВД Грузии, на вооружении которых стоят беспилотные самолеты-разведчики «Hermes-450» израильского производства.

Следует, однако, отметить, что работа правительства Саакашвили по войне с Россией подвергалась многочисленным критикам со стороны Соединенных Штатов и Западной Европы. Грузинского президента обвиняют в том, что он выступил с отвращением, предоставив России возможность вмешаться. Кредит, который Саакашвили пользуется в столицах Атлантического пакта, довольно беден.

Приостановленная между сложным подходом к атлантическому региону и постоянным присутствием и влиянием России, Грузия выходит на край распространения двух влияний влияния, Атлантики и России, что после окончания биполярности и униполяризации, они вновь возникают, чтобы сформировать здесь и в другом месте глобального сценария набор неполярных определений, но более правильно многополярный.

Военно-воздушные силы.

ВВС (1815 человек) предназначены для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутным войскам, прикрытия объектов вооруженных сил и гражданской инфраструктуры от ударов с воздуха, ведения разведки, высадки тактических воздушных десантов и осуществления перевозок личного состава и воинских грузов.

Организационно ВВС состоят из эскадрильи самолетов-штурмовиков, дислоцированной на аэродроме «Марнеули», вертолетной эскадрильи (аэродром «Алексеевка»), двух зенитно-ракетных дивизионов, отдельного дивизиона ПВО и пяти радиолокационных постов.

В ВВС насчитывается 60 самолетов и вертолетов (10 Су-25КМ, 2 Су-25УБ, 10 L-39, 6 Ми-24, 16 Ми-8, 10 UH-1H, 6 AB-212, 2 Ми-14, 2 Ми-2), а также 8 ПУ ЗРК С-125М «Нева-М», 6 ПУ ЗРК «Бук-М1», 10 самоходных ЗРК «Оса-АКМ», 15 зенитных орудий С-60, 5 РЛС (2 36Д6-М, 3 1РЛ131), комплекс радиотехнической разведки «Кольчуга-М».

Между шипами революции роз Серены Сартини. Церкви также возрождаются, начиная с Православной Церкви. Возможно, религиозный и националистический экстремизм взорвали этот район. И открытые раны Осетии и Абхазии по-прежнему создают опасную нестабильность на всем Кавказе сегодня.

На площади Сиони, в самом сердце исторического центра Тбилиси, сочетаются крест католической церкви, резиденция православного патриархата, минарет мечети, армянская церковь и синагога. Это впечатляющая, трудная для съемки картина, символ сосуществования и религиозной терпимости, которая знаменует собой знак Грузии, перекресток и мост между Европой и Азией, где пересекаются турецкие, русские и персидские влияния.

Военно-морские силы.

ВМС страны (890 человек) предназначены для охраны побережья и территориальных вод, оказания поддержки войскам, действующим на приморских направлениях и высадки десантов. В боевом составе ВМС насчитывается до 20 военных кораблей малого водоизмещения и катеров, в том числе: ракетные катера «Диоскурия» (пр. «Комбатанте-2») и «Тбилиси» (быв. РКА «Конотоп» пр. 206-МР), артиллерийский катер «Акмета» (быв. торпедолов пр. 368Т), малые десантные корабли «Гурия» и «Атия» (пр. 106К «Выдра»), патрульные катера американского производства типа «Пойнт» Р-210 «Цотне Дадиани» и Р-211 «Генерал Мазниашвили», а также патрульные катера «Гантиади» (переоборудован из сейнера) и «Кутаиси» (пр. АВ-30 «Тюрк»), сторожевые катера «Георгий Торели» (быв. поисково-спасательный катер пр. 205П), «Иверия» и «Местия» (переоборудованы из спасательных катеров Р-267 «Дилос» и Р-269 «Линдос»).

Чтобы въехать в Грузию из Азербайджана, нужно пройти через крошечный клочок земли, всего в 300 метрах от дороги, отделяющей две страны. Для европейцев граница является далеким напоминанием. Однако на Кавказе границы все еще живы. В «ничейной земле», прямо перед тем, как отправиться на грузинскую землю, они блуждают по трем флагам: крест Св. Георгия, красный на белом фоне, европейский союз, благоприятный для бывшей советской страны в будущем вступлении в ЕС, а также Министерства внутренних дел.

Они проводят несколько часов, прежде чем они смогут войти. А для российских граждан ждать еще дольше. Над границей первой грузинской деревней является Мацими. Но еще раньше есть небольшой бар, попавший в штурм тех немногих путешественников, которые могут пересечь линию разделения, где вы можете омолодиться, выпив «пиво», местное пиво и смакуя «хагиапури», типичный сыр фока, который никогда не пропускает на грузинских столах. Здесь также более 80% населения придерживается ортодоксальной веры, почти 10% составляют мусульмане, а лишь небольшое меньшинство - католическое.

Национальная гвардия.

Грузинская национальная гвардия (550 человек) предназначена для оказания помощи населению во время стихийных бедствий, подготовке резервистов, проведения мобилизации, проведения различных воинских ритуалов. В ее составе находятся: мобилизационные штабы, учебный центр горной подготовки, учебные центры подготовки резервистов, рота почетного караула и медицинский батальон.

Толерантность - это выигрышная карта страны с сильной культурной и религиозной идентичностью. История католического семинара в Тбилиси, полностью восстановленная после войны 1992-1993 годов, засвидетельствована сегодняшними мусульманскими, православными, протестантскими и католическими учениками и учителями. Однако в Грузии экуменический диалог - трудный путь. Подобно тому, как одна из тех же Православных Церквей в Тбилиси, Сухуми и Москве, разделилась после конфликтов последних двадцати лет. Напряженность, которая проявляется прежде всего на богословском уровне и среди верхушек Церквей, но которая не отражается в повседневной реальности населения, гораздо более пронизана духом толерантности.

Оперативная и боевая подготовка.

Оперативная и боевая подготовка личного состава вооруженных сил Грузии проводится по планам, согласованным с представителями вооруженных сил США. Она проводится в ходе повседневной деятельности и ежегодных учений. Особое внимание уделяется воспитанию личного состава в духе национализма, выработке необходимых морально-психологических качеств, которые до настоящего времени пока еще остаются на довольно низком уровне.

Комплектование.

Комплектование грузинских вооруженных сил осуществляется на добровольной основе. Кроме того, в Грузии создан резерв вооруженных сил, также формируемый добровольно. Количество подготовленных резервистов составляет 15 тыс. человек, однако, в планах командования ВС Грузии увеличить это число до 100 тыс. человек.

Подготовка сержантского состава и младших офицеров проводится в учебных центрах на территории Грузии. Подготовка старших офицеров (уровня командира батальона и выше) ведется в соответствующих военных учебных заведениях зарубежных стран: США, Турции, Франции, Болгарии, Венгрии, Латвии, Эстонии, Украины.

Сокращения, принятые в статье:

гв.вдд - гвардейская воздушно-десантная дивизия

гв. дшд - гвардейская десантно-штурмовая дивизия

гв. одшбр - гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада

гв. орп - гвардейский отдельный разведывательный полк

зрбр - зенитная ракетная бригада

зрп - зенитный ракетный полк

мсб - мотострелковый батальон

мсд - мотострелковая дивизия

мсп - мотострелковый полк

обр - отдельная бригада

омсбр - отдельная мотострелковая бригада

омсп - отдельный мотострелковый полк

ореадн - отдельный реактивный дивизион

отб - отдельный танковый батальон

пб - пехотная бригада

сап - самоходный артиллерийский полк

Иллюстрации

| Грузинский танк Т-72, захваченный российскими войсками | |

|

Малый ракетный корабль «Мираж» пр. 12341 из состава 166 Новороссийского дивизиона малых ракетных кораблей 41 бригады ракетных катеров ЧФ () |

|

Ракетный катер «Тбилиси», уничтоженный подразделением ВДВ РФ |

|

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» пр.775 из состава 197 бригады десантных кораблей 30 дивизии надводных кораблей ЧФ () |

|

Подразделение грузинских войск на марше |

|

Специальное транспортное средство ГАЗ-2330-14 «Тигр» из состава 10 обр СпН () |

| Фотографии брошенной грузинской техники в окрестностях Гори сделаны Артемом Драбкиным 12 августа 2008 г.: | |

|

армейские автомобили типа М35 |

|

122-мм самоходные пушки-гаубицы «Дана», поставленные из Чехии |

|

122-мм самоходная пушка-гаубицы «Дана», поставленная из Чехии |

|

Противотанковое орудие МТ-12 советского производства |

1989

–1991

.

«Парад суверенитетов»

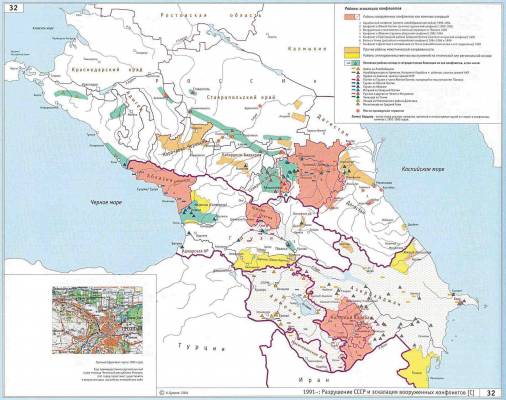

Панорама этнополитических противоречий на Кавказе на закате советской эпохи. Атлас

этнополитической

истории

Кавказа

В августе 2008 года многолетний грузино-осетинский конфликт вылился в «пятидневную войну». За 17 лет это третье вооруженное противостояние между Грузией и Республикой Южная Осетия, де-юре признаваемой (в том числе и Россией до 26 августа 2008 года) частью грузинского государства.

Однако нынешнее противоборство качественно иное, чем два предыдущих, поскольку в нем напрямую участвовали Вооруженные силы Российской Федерации.

Если в период грузино-абхазской войны 1992-1993 мы имели дело с самодеятельностью отдельных военнослужащих РФ, то на сей раз действия Российской армии были не просто поддержаны на официальном уровне. Кремль оценил их как операцию по «принуждению Грузии к миру», призванную спасти осетинский народ от масштабной гуманитарной катастрофы.

В отличие от предыдущих грузино-осетинских вооруженных противостояний (1991-1992, 1992-1993, 2004), в нынешний конфликт активно вовлечены США и государства Европейского Союза. Активность продемонстрировала Украина, которая пыталась сдерживать действия российского Черноморского флота во время военной операции против Грузии.

В первый раз Тбилиси вел борьбу с сепаратистскими образованиями (Абхазией и Южной Осетией) одновременно – «на два фронта». События в Южной Осетии и вокруг нее стали едва ли не главным вопросом международной повестки дня. В первые сутки «пятидневной войны» Совет Безопасности ООН трижды собирался для обсуждения ситуации на Кавказе.

Грузино-осетинский конфликт был первым межэтническим противоборством в постсоветской Грузии, переросшим в масштабное вооруженное столкновение.

Юго-Осетинская автономная область в составе Грузинской ССР – исторический предшественник непризнанного государственного образования Республика Южная Осетия – была образована 20 апреля 1922 года.

Ее территория составляла 6,5% территории Грузии (3,84 тыс. кв. км). Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, в Юго-Осетинской АО проживали 98,5 тыс. человек. Из них 63,2 тыс. – осетины, 28,5 тыс. – грузины, 2,1 тыс. – русские, 0,9 тыс. – представители еврейских этнических групп.

Численность осетин в Грузии в 1989 году составляла 165 тыс. (порядка 3% населения) (42). Около 100 тыс. осетин проживали во внутренних районах Грузии (наиболее крупными были осетинские общины в Тбилиси, Гори, Рустави). Правовой статус Южной Осетии в докризисный период регулировался Законом о Юго-Осетинской АО, который был принят в 1980 году.

В своем развитии конфликт прошел несколько этапов – от локального (даже не регионального) противостояния, малоизвестного и малоинтересного мировому сообществу, до события международного значения.

Эскалация вооруженных конфликтов на Кавказе после 1991 года. Атлас этнополитической истории Кавказа

Первый этап (1988-1989) можно назвать идеологическим.

В этот период противоборствующие стороны обозначили главные претензии друг к другу, а также сформировали основополагающие этнополитические мифологемы будущего конфликта. Например, грузинские историки и журналисты стали говорить об осетинах как о «пришельцах на грузинской земле», «выходцах из Северного Кавказа», а осетины актуализировали тему «аланского братства» (в современном осетинском историко-политологическом нарративе аланы рассматриваются как предки осетин).

Второй этап (1989-1991) – политико-правовой. В течение двух лет грузинская и осетинская сторона вели другом с другом законотворческую («статусную») войну.

20 сентября 1989 года были опубликованы проекты законов Грузинской ССР, ущемлявшие права Юго-Осетинской АО. Чуть менее чем два месяца спустя, 10 ноября, на сессии народных депутатов Юго-Осетинской АО было принято решение о преобразовании области в автономную республику в составе Грузии. Эту акцию в Тбилиси восприняли крайне негативно, поскольку Южная Осетия повышала свой статус в одностороннем порядке.

16 ноября 1989 года Президиум Верховного Совета Грузинской ССР отменил решение югоосетинского областного Совета. Еще через неделю прошел многотысячный антиосетинский марш грузинских националистов на Цхинвали, столицу Юго-Осетинской АО, появились первые жертвы.

Далее произошло ключевое для эскалации конфликта событие.

11 декабря 1990 года Верховный Совет Грузии принял решение об отмене автономного статуса Южной Осетии. Почти одновременно власти Советского Союза объявили о режиме ЧП в югоосетинской автономии, а грузинское руководство начало ее блокаду.

Третий этап – вооруженная борьба между Грузией и Южной Осетией (январь 1991 – июль 1992).

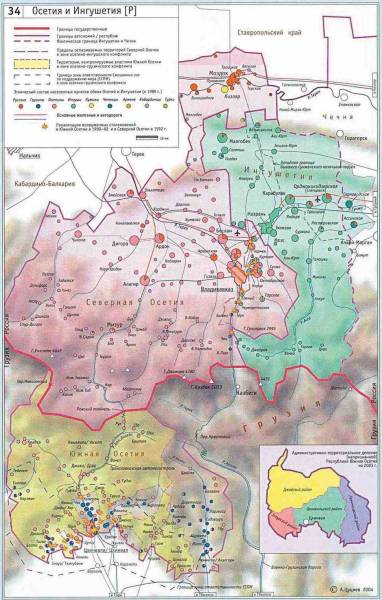

Зоны конфликтов в Южной Осетии (1990–1992...) и Северной Осетии (1992...). Атлас этнополитической истории Кавказа

6 января 1991 года внутренние войска МВД СССР отправляются из Цхинвали в казармы, в город входит шеститысячный отряд грузинских боевиков, появляются жертвы среди мирного населения. В ходе военных действий столицу Южной Осетии штурмовали трижды (февраль и март 1991, июнь 1992).

В конфликт вовлекается Северная Осетия (субъект РФ на Северном Кавказе), куда прибыли около 43 тыс. беженцев из самой Южной Осетии и внутренних областей Грузии. При этом североосетинские действия напрямую Кремлем не контролировались. Более того, условием подписания Федеративного договора Владикавказ ставил поддержку (в той или иной форме) Южной Осетии Москвой.

В конце мая 1992 года Северная Осетия перекрывает газопровод, ведущий в Грузию.

24 июня 1992 года президенты РФ и Грузии Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе подписывают Дагомысские (Сочинские) соглашения о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта.

14 июля 1992 года начинается миротворческая операция. Вводятся российский, грузинский и североосетинский миротворческий батальоны, боевые действия прекращаются, создается Смешанная контрольная комиссия (представители РФ, Грузии, Южной Осетии, Северной Осетии) по соблюдению условий прекращения огня.

В результате вооруженного противоборства было сожжено 100 сел, убито более тысячи человек.

Таким образом, вооруженный конфликт был «заморожен». Начинается его четвертый этап, продолжавшийся до мая 2004 года

В отличие от Абхазии, Южная Осетия не знала масштабных этнических чисток грузинского населения. Вплоть до августа 2008 года здесь сохранялось совместное проживание грузин и осетин. В Конституции непризнанной Республики Южная Осетия грузинский язык был назван в качестве языка меньшинства. Перестрелки, блокады и провокации прекратились, удалось достичь относительного мира. До 2004 года между Тбилиси и Цхинвали действовало прямое автобусное сообщение, существовали рынки (Эргнети), где грузины и осетины торговали совместно, взаимно признавались автомобильные номера.

Следует заметить, что в послевоенных условиях основу экономики территории с «отложенным статусом» составляла контрабанда, в которую были вовлечены представители обеих этнических групп.

Но эта теневая экономика накрепко привязывала Южную Осетию к Грузии, она же, пусть и неформальным способом, формировала доверие двух конфликтовавших общин. Заметную роль в урегулировании конфликта играл и президент Северной Осетии Александр Дзасохов (избран в 1998), который имел прямые неформальные контакты с соратником по бывшему Политбюро ЦК КПСС Эдуардом Шеварднадзе. Все это позволяло разряжать обстановку.

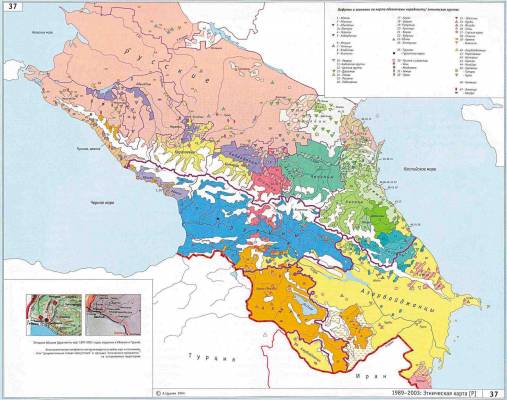

1989–2003. Этническая карта. Миграционные тенденции и их постсоветская кризисная эскалация. Атлас этнополитической истории Кавказа

Более того, за 12 лет был наработан значительный позитивный потенциал в процессе мирного урегулирования.

Во-первых, миротворческую миссию несли совместно грузинский и российский батальоны.

Во-вторых, были подписаны важные документы, обеспечивавшие реабилитацию конфликтной территории.

Среди них следует особо отметить Меморандум о мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного доверия между сторонами в грузино-осетинском конфликте от 16 мая 1996 года и российско-грузинское межправительственное Соглашение о взаимодействии в восстановлении экономики в зоне грузино-осетинского конфликта и возвращении беженцев от 3 декабря 2000 года

Пятый этап (2004-2008) можно охарактеризовать как «разморозку» конфликта.

Он начался с попыток официального Тбилиси пересмотреть сложившийся в Южной Осетии баланс сил и политико-правовой формат урегулирования. «Революция роз» в Грузии (октябрь-ноябрь 2003 года), ошеломляющая победа (97% голосов) на президентских выборах Михаила Саакашвили (январь 2004 года) произошли, как и в начале 1990-х, на основе мобилизации «патриотического» ресурса.

В выступлениях Саакашвили и его соратников звучали идеи воссоздания единой Грузии и реванша за «национальные унижения» в Южной Осетии и Абхазии. 31 мая 2004 года без согласования действий со Смешанной контрольной комиссией (СКК) под предлогом борьбы с контрабандой на территорию Южной Осетии были введены силы спецназа МВД Грузии (300 человек).

Эти действия члены СКК расценили как нарушение Дагомысских соглашений. С грузинской стороны прозвучали обвинения в адрес российских миротворцев в этнической ангажированности, а также криминальной деятельности. 20 июля 2004 года президент Грузии публично заявил, что не исключает возможность денонсации Дагомысских соглашений: «Если в рамках соглашений на территории Цхинвальского района нельзя поднимать грузинский флаг, я готов выйти из этих соглашений».

Этим заявлением Саакашвили продемонстрировал, что стремится к реализации трех целей:

- интернационализировать грузино-осетинский конфликт, подключить к его урегулированию США, страны Европы;

- переформатировать конфликт из грузино-осетинского в грузино-российский и представить его как проявление российского неоимпериализма;

- отказаться от эксклюзивной роли России как гаранта мира в регионе.

В этом военном противоборстве использовалось не только стрелковое оружие, но и артиллерия. И хотя к концу месяца стороны удалось на несколько дней разъединить, август (роковое время в конфликте) 2004 года стал началом новой волны обстрелов, нападений, провокаций и перекрытий жизненно важных коммуникаций. С тех пор тактика «мелкого военного фола» стала в Южной Осетии повседневной реальностью.

Эта кратковременная война (забытая – особенно на фоне «горячего августа» 2008 года) стала в определенной степени переломным моментом российской политики в регионе.

До 2004 года Москва стремилась к объективности и нейтралитету, сохранению статус-кво как наилучшего выхода. После 2004 года Россия (понимая взаимосвязь ситуации в Южной Осетии с безопасностью всего Северного Кавказа) фактически становится на сторону непризнанной республики.

Во-первых, теперь Москва рассматривает Цхинвали как инструмент для воздействия на Тбилиси, ставшего к этому моменту не только на откровенно проамериканский, но и антироссийский путь.

Во-вторых, потеря Южной Осетии видится как угроза для самой РФ.

Не разрешенный до сих пор осетино-ингушский конфликт тесно связан с ситуацией вокруг непризнанной республики.

В 2004-2006 годах парламент Грузии принял целый ряд постановлений, которые признавали российскую миротворческую миссию «отрицательной», а действия РФ оценивали как «неприкрытую аннексию».

Осенью 2006 года Тбилиси запускает проект «альтернативной Южной Осетии», делая своим «знаменем» бывшего премьер-министра и министра обороны непризнанной республики Дмитрия Санакоева. Цель этого проекта – переформатировать переговорный процесс (фактически отказавшись от прямого диалога с Цхинвали).

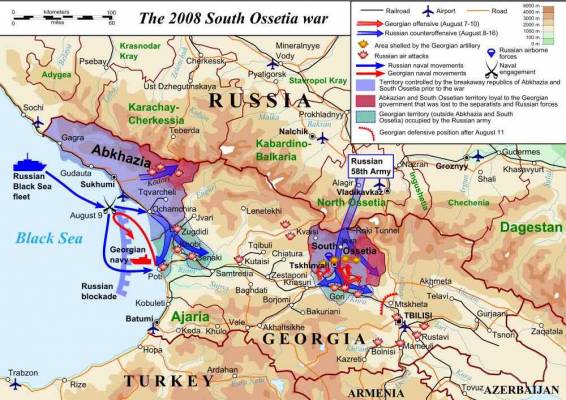

Карта августовской войны 2008

В марте 2007 года Тбилиси создает на территории Южной Осетии «временную административную единицу». Это решение фактически поставило крест на переговорах между Грузией и непризнанной республикой. Тбилиси предпринимает попытки международной легитимации Санакоева (он участвует в форумах в Брюсселе и Страсбурге, его рассматривают как «конструктивного» представителя осетинской стороны в отличие от Эдуарда Кокойты).

Венцом политики «разморозки» стали переподчинение грузинского миротворческого батальона Министерству обороны Грузии (ранее он подчинялся командованию Совместных сил по поддержанию мира), а также неоднократные заявления министра по реинтеграции Грузии Темури Якобашвили о необходимости выхода из существующих форматов мирного урегулирования. Переговоры между конфликтующими сторонами прекратились.

В 2008 году Москва тоже внесла свою лепту в «размораживание» конфликтов в Грузии. 21 марта Государственная Дума приняла заявление, в котором обозначила два условия для возможного признания независимости Абхазии и Южной Осетии (вступление Грузии в НАТО, силовая операция против двух непризнанных республик).

После этого, в апреле, уходящий президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству оказать «предметную помощь» населению Абхазии и Южной Осетии. Само это поручение предполагало среди прочего установление фактически прямых дипломатических контактов Москвы с Цхинвали и Сухуми. Незамедлительно последовала жесткая реакция Запада, который обозначил территориальную целостность Грузии в качестве одного из своих приоритетов.

Как бы то ни было, к 7 августа 2008 года статус-кво в Южной Осетии был нарушен. В ходе боевых столкновений 2004 года погибли порядка 70 человек, а в последующие годы число жертв с обеих сторон (по разным оценкам) составляло 100 человек.

В августе 2008 года количество перешло в качество. Тактика «повышения» уровня насилия привела к штурму Цхинвали и жесткой ответной реакции со стороны России (на которую, похоже, не рассчитывали ни в Тбилиси, ни на Западе). Таким образом, военно-политическая авантюра Саакашвили и прямое вмешательство России в грузино-осетинский конфликт были подготовлены всей логикой предыдущего этапа «размораживания конфликта».

Карта августовской войны 2008

В ходе «пятидневной войны» Южная Осетия с помощью РФ установила свой контроль над территориями бывшей Юго-Осетинской АО, которые с начала 1990-х годов и до 2008 года находились под юрисдикцией Тбилиси (Ахалгорский район, Лиахвский коридор). Около 15 тысяч этнических грузин были вынуждены покинуть Южную Осетию.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии. 17 сентября того же года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Южной Осетией (ратификация в Государственной Думе прошла 29 октября), а 24 октября назначен посол России в Цхинвали. В начале 2009 года институт полномочного представителя президента Южной Осетии в России трансформировался в посольство.

В то же время, кроме России и с известными оговорками Никарагуа, Венесуэлы и Науру, независимость Южной Осетии никто не признал. США, страны ЕС, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ПАСЕ, НАТО по-прежнему рассматривают Южную Осетию как неотъемлемую часть Грузии.

Вместе с тем, представители Южной Осетии допущены к участию в многосторонних консультациях по вопросам стабильности и безопасности на Кавказе (известны как «Женевский процесс» или «Женевские переговоры»), которые начались 15 октября 2008 года В дискуссиях участвуют представители РФ, США, Европейского Союза, ООН, ОБСЕ, Грузии.

Югоосетинская и абхазская делегации не считаются официальными дипломатическими миссиями, однако они принимают участие в переговорном процессе по широкому спектру гуманитарных проблем и вопросов безопасности. Статусные вопросы в ходе «Женевских консультаций» оказались вне фокуса дискуссий.

Вход

Вход