Les plantes vivaces à croissance décorative appartiennent à la famille des Lamiacées. Ordre des Lamiales (N. N. Tsvelev)

-Les représentants de cette famille sont facilement reconnaissables à la structure de la corolle des fleurs, qui possède un long tube et un pharynx à deux lèvres, rappelant la gueule béante d'un animal de conte de fées. Bien qu'une corolle d'aspect similaire soit présente dans plusieurs autres familles de plantes à fleurs (par exemple chez de nombreuses Norichacées), elle est particulièrement caractéristique des Lamiacées. Non moins unique est le fruit des Lamiaceae, constitué de 4 lobes à une seule graine en forme de noix ou rarement en forme de drupe, tandis que chez les Norichineaceae, dont la structure de la corolle est similaire, le fruit est généralement une capsule à plusieurs graines. Parmi les importants caractéristiques distinctives Les Lamiacées ont également des feuilles opposées (très rarement verticillées), généralement entières sans stipules et des tiges généralement tétraédriques. L'odeur aromatique caractéristique de la plupart des espèces de Lamiacées est très importante, elle est déterminée par la présence sur tout ou partie de la plante de glandes sécrétant huiles essentielles composition complexe (ils comprennent des alcools aromatiques, des phénols, des terpènes, des aldéhydes et d'autres composés organiques). C'est la présence de ces huiles qui est largement déterminée utilisation pratique Les Lamiacées comme plantes techniques, médicinales et aromatiques.

,

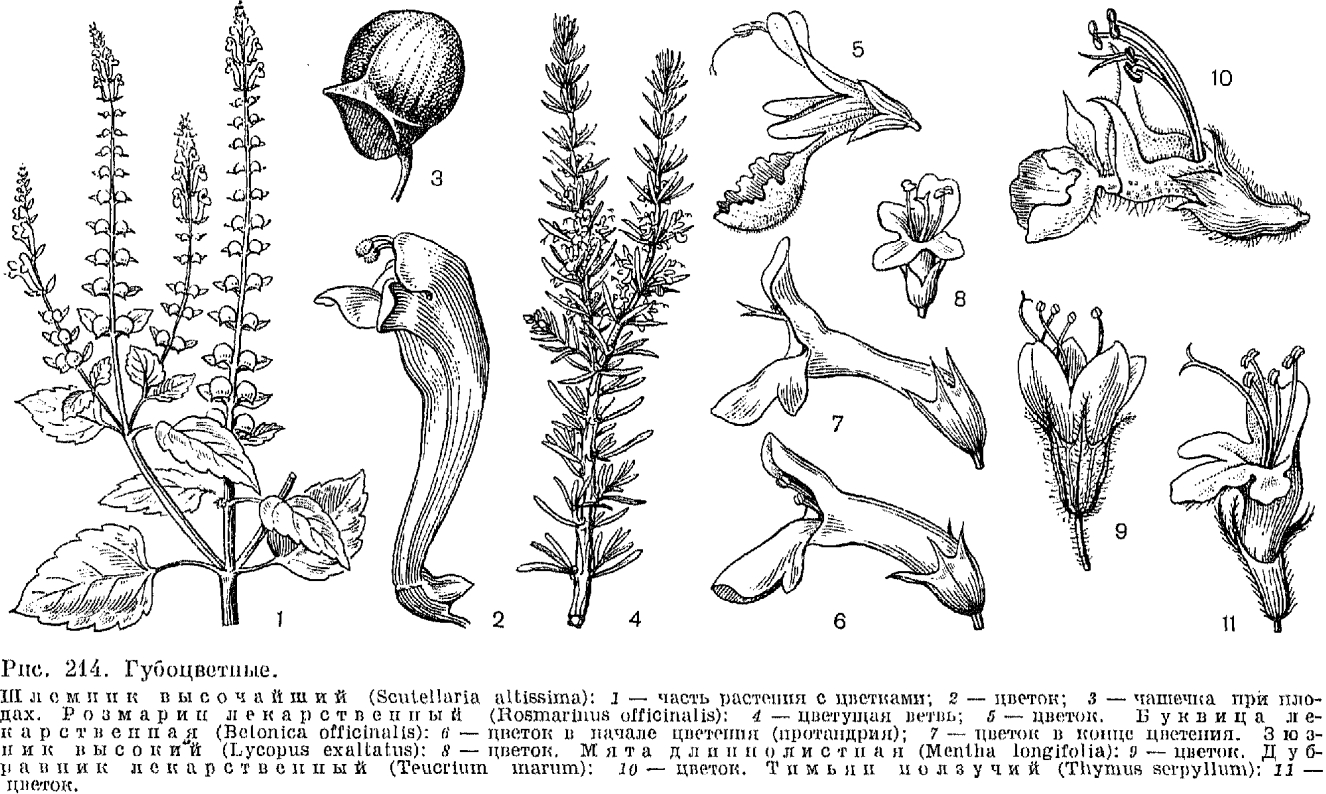

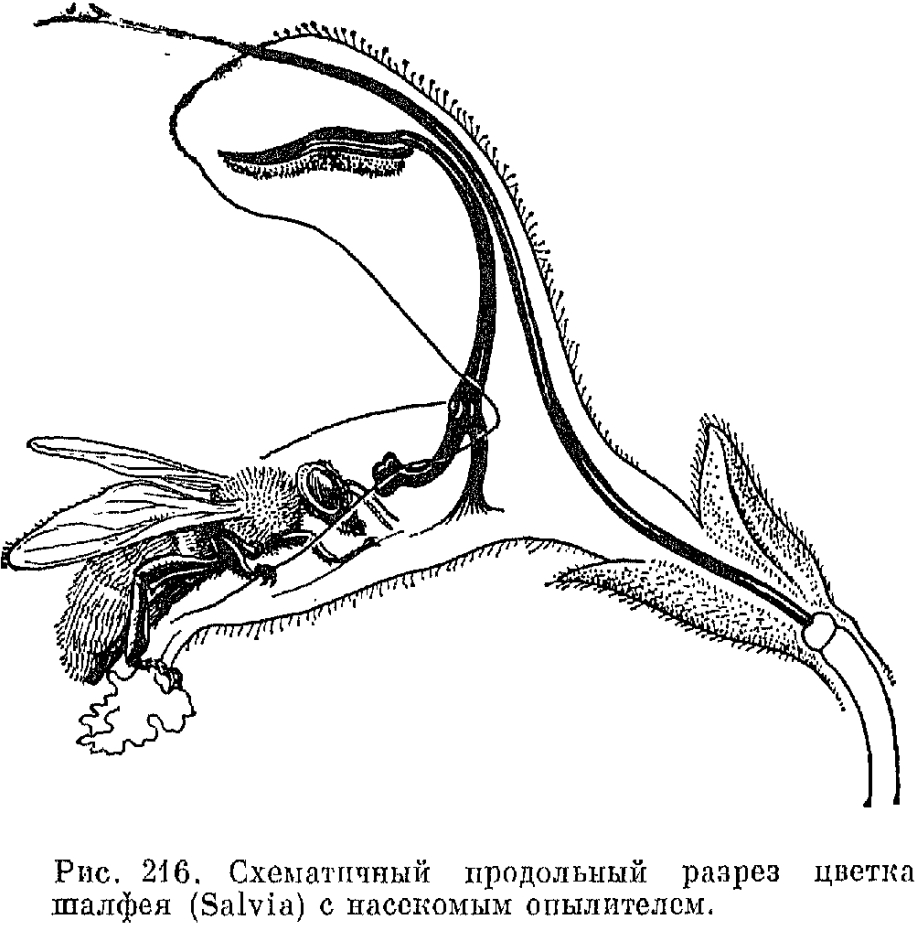

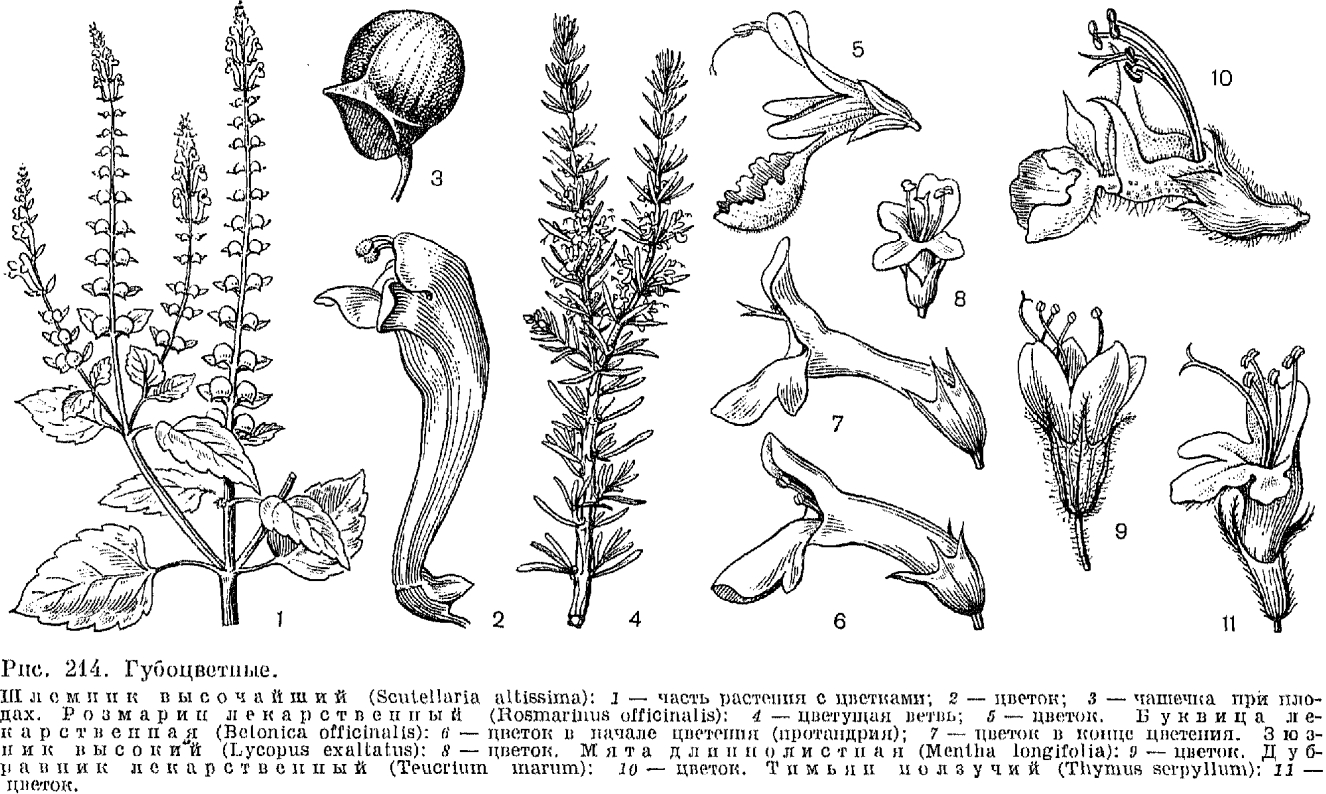

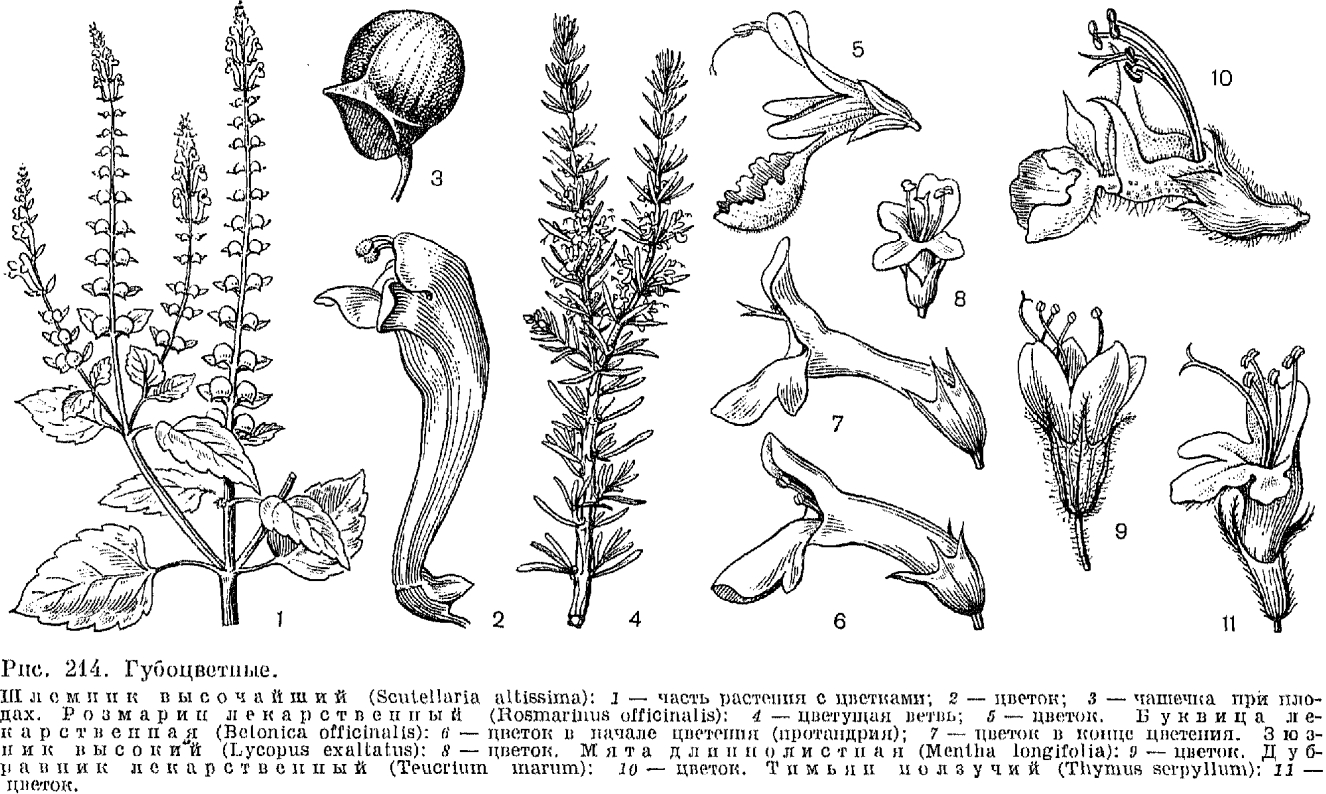

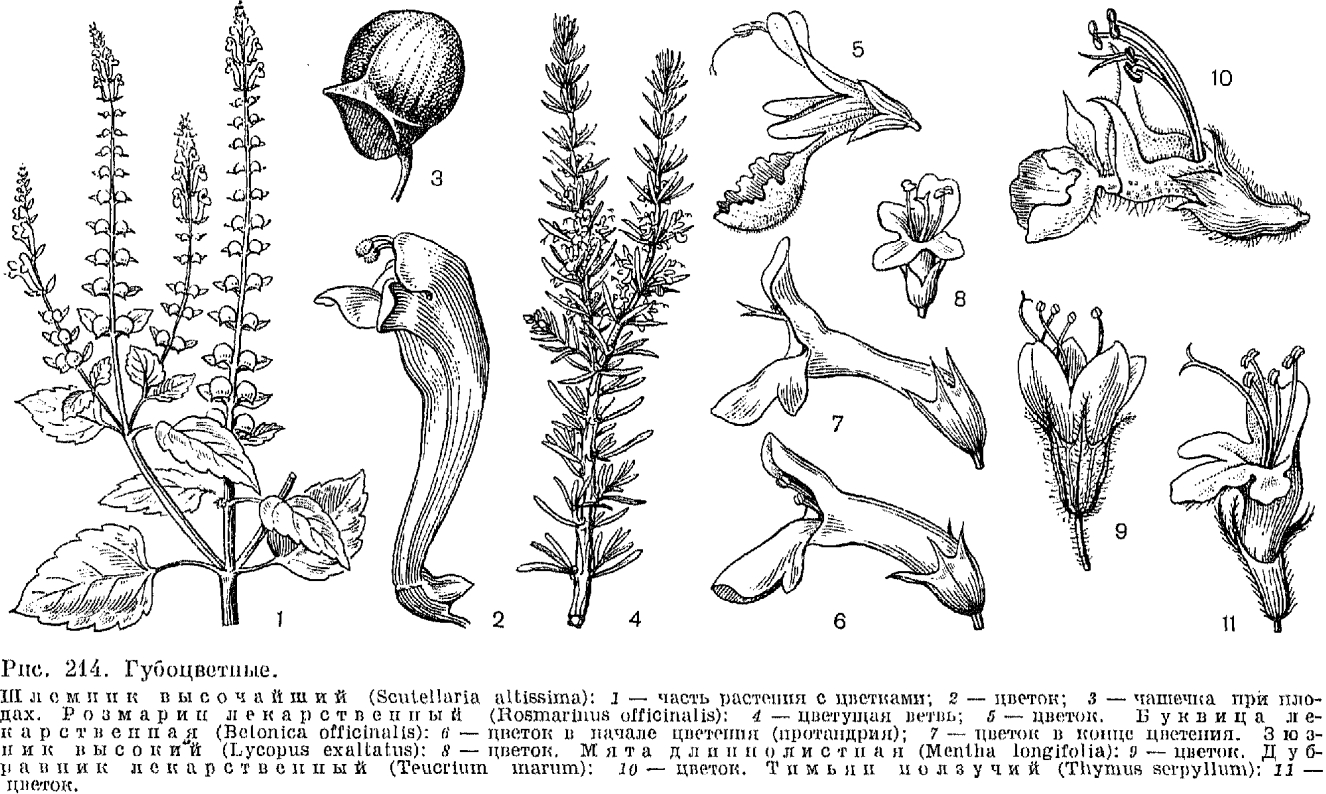

La plupart des Lamiacées sont des herbes et des arbustes. Cependant, parmi eux, notamment dans les régions tropicales et subtropicales, il existe de nombreux arbustes, dont un exemple est le romarin médicinal (Rosmarinus officinalis, tableau 55), répandu dans la région floristique méditerranéenne - arbuste à feuilles persistantes avec de petites feuilles linéaires et des fleurs bleu-violet (à presque blanches) (Fig. 214). Lamiacées - les arbres ne se trouvent que sous les tropiques, mais, contrairement à la famille étroitement apparentée des Verbenaceae, à prédominance ligneuse, ils ne constituent que quelques espèces de deux genres américains : Hyptis et Leucosceptrum. Parmi elles, la « championne » en hauteur est l'espèce brésilienne H. membranacea, qui atteint une hauteur de 12 à 15 m, tandis que d'autres Lamiacées ligneuses n'atteignent généralement pas une hauteur de 5 m. Sous les tropiques, il existe également quelques vignes auxquelles ils appartiennent uniquement au genre américain Salazaria, à certaines espèces de scutellaire (Scutellaria, tableau 55) et au genre hawaïen Stenogyne.

Les tiges des Lamiacées herbacées sont généralement dressées et ne nécessitent pas de support, bien qu'il existe des espèces dont les tiges rampent sur le sol et s'enracinent dans les nœuds (par exemple, bourgeon à feuilles de lierre - Glechoma hederacea). Chez le tenace rampant (Ajuga reptans), en plus des pousses reproductrices dressées, des rosettes arquées se forment à l'aisselle des feuilles, dirigées vers le sol et enracinées aux extrémités. pousses végétatives, semblable aux moustaches de fraise. Une rosette bien développée de feuilles basales, qui persiste pendant la floraison de la plante, se retrouve chez de nombreuses Lamiacées herbacées (par exemple, chez certaines sauges - Salvia).

racine principale persiste souvent tout au long de la vie de la plante, meurt moins souvent et est remplacée par des racines adventives s'étendant soit à partir de la base de la tige, soit par des racines rampantes s'étendant à partir de celle-ci pousses souterraines- des rhizomes caractéristiques de nombreuses espèces de Lamiacées. Assez rarement parmi les Lamiacées, on trouve des espèces à drageons, par exemple le tenace de Genève (Ajuga gennevensis, tableau 55). Chez de nombreuses espèces côtières qui vivent dans des habitats gorgés d’eau, des cavités aériennes ou des zones de tissus aériens se forment dans les rhizomes. Certaines Lamiacées ont des racines tubéreuses et épaissies, qui sont utilisées comme aliment dans les pays tropicaux.

Avec des feuilles opposées, les paires proches alternent transversalement les unes avec les autres. La conséquence en est la nature tétraédrique des tiges des Lamiacées, et les bords peuvent être plats, convexes ou concaves. Parmi les Lamiacées, il existe peu d’espèces à feuilles verticillées. Il s'agit notamment de l'arbuste australien original Westringia (Westringia) avec de petites feuilles entières disposées en verticilles de 3 à 6 (Fig. 215). Une disposition régulière des feuilles n'a été observée que dans les premières feuilles des semis des genres Phlomis et Betonica.

Les feuilles des Lamiaceae sont généralement entières et souvent entières, bien que l'on trouve également des feuilles pennées divisées (par exemple chez Salvia scabiosifolia). Connue comme espèce nue ou presque nue, par ex. sauge décorative brillant (S. splendens) et espèce densément couverte de poils. Parmi ces dernières, des espèces méditerranéennes telles que le mouron crétois (Stachys cretica) et l'ironweed de Crimée (Sideritis taurica) ne sont pas inférieures en beauté au célèbre edelweiss alpin. Parmi les poils, les plus courants sont les poils simples multicellulaires. Les poils capités, dont la tête fonctionne comme une glande produisant de l'huile essentielle, se trouvent chez de nombreuses Lamiacées.

En règle générale, les fleurs à cinq chaînons et, en règle générale, bisexuées des Lamiacées sont situées à l'aisselle des feuilles qui sont inchangées ou modifiées en bractées. Ce n'est que dans quelques cas (par exemple chez les espèces de scutellaire) qu'elles sont solitaires ; généralement les fleurs forment ce qu'on appelle de faux verticilles, composés de deux inflorescences opposées portant des bractées. Les axes de toutes les inflorescences primaires, souvent considérablement raccourcis, et leurs fleurs constitutives semblent être situées directement à l'aisselle des feuilles, formant des inflorescences en forme d'épi. Parfois, l'axe de l'inflorescence générale est considérablement raccourci et l'inflorescence entière devient capitée, par exemple chez Ziziphora capitala et dans le grand genre américain hiptis. Chez le bec-de-lièvre (Lagochilus), commun dans les régions montagneuses d'Asie centrale, les fleurs situées à la base des faux verticilles sont transformées en de puissantes épines qui protègent la plante de la consommation des herbivores. Chez certaines autres Lamiacées, des bractées ou feuilles supérieures, et parfois des dents de feuilles.

Le calice et la corolle des Lamiacées sont généralement formés de 5 folioles fusionnées avec leur partie principale en un tube. Seuls quelques genres, comme le genre Preslia de la Méditerranée occidentale, ont un périanthe à quatre chaînons. Le calice des Lamiaceae peut avoir une grande variété de formes : tubulaire, en forme de cloche, en forme d'entonnoir, sphérique, et dans le pharynx, il peut être soit à deux lèvres sans dents, soit à 5(4) dents avec des dents du de longueurs identiques ou différentes (dans ce dernier cas, le calice est également plus ou moins bilobé). Contrairement à la corolle, dont les modifications sont associées à l'adaptation à la pollinisation, les modifications du calice sont généralement associées à l'adaptation à la répartition des fruits. Souvent (par exemple, dans l'agripaume), les dents du calice ont l'apparence d'épines courbées sur le côté. Parfois, le calice entier ou ses dents grandissent considérablement, augmentant la dérive du calice à mesure que les graines sont dispersées par le vent, ou le calice devient de couleur vive, jouant un rôle en attirant les insectes ou les oiseaux pollinisateurs, par exemple le calice rouge vif de Salvia splendor . Le calice du grand genre (environ 300 espèces), presque cosmopolite, Scutellaria, est très original. Ici, il a deux lèvres avec des lèvres entières et, une fois le fruit mûr, il se brise en deux parties qui ressemblent à des valves : la partie inférieure restante et la partie supérieure tombant. La partie supérieure du calice de nombreuses espèces de ce genre porte également un pli transversal en forme d'écaille - le scutellum. Scutellaria présente un certain nombre d'autres caractéristiques qui distinguent ce genre des autres genres de Lamiaceae (y compris l'absence de glandes huileuses essentielles), et ce n'est pas un hasard si certains auteurs ont même proposé de le séparer en une famille spéciale des Scutellariaceae.

,

Comme mentionné ci-dessus, la corolle des Lamiacées est généralement divisée en deux lèvres, dont la supérieure est formée de 2 pétales et la inférieure de 3 pétales. La lèvre supérieure peut être plate ou convexe, parfois elle est entière, de sorte qu'aucune trace de la présence de 2 pétales n'est retrouvée. La lèvre inférieure est presque toujours plus grande (un site d'atterrissage pour les pollinisateurs), trilobée avec un lobe moyen plus grand et souvent à son tour bilobé. Parfois ses lobes latéraux présentent des appendices filiformes, comme ceux du lamium (Lamium). La structure des corolles des genres Teucrium et Ajuga (tableau 55) est assez originale. Le premier d'entre eux n'a aucune lèvre supérieure et les étamines, ainsi que le style, dépassent loin de la gorge de la corolle (Fig. 214). Cependant, les 2 lobes supérieurs, qui forment habituellement la lèvre supérieure, n'ont pas ici disparu, mais sont rattachés à la lèvre inférieure de la corolle, qui est composée non pas de 3, mais de 5 lobes. La lèvre supérieure tenace est très courte par rapport à la longue lèvre inférieure, et la corolle semble également être à une seule lèvre. Chez le basilic (Ocimum) et les genres apparentés, la lèvre supérieure de la corolle est formée non pas de 2, comme d'habitude, mais de 4 pétales. La lèvre inférieure est constituée d'un seul pétale plat ou concave. Pour la fleur d'éperon liée au basilic (Plectranthus) s'étendant vers le sud Extrême Orient, il est également caractéristique qu'il y ait un gonflement dans la partie inférieure du tube de la corolle, et chez certaines espèces ce gonflement se transforme en un véritable éperon. Certains genres de Lamiaceae, dont Lycopus, fig. 214, ont une corolle courte et presque actinomorphe à 4-5 lobes. La couleur des corolles des Lamiacées peut être rose, violette, lilas, bleue, jaune, blanche, souvent dans diverses combinaisons.

Il y a généralement 4 étamines dans les fleurs des Lamiacées, attachées au tube de la corolle. Dans le genre tropical Coleus (Coleus, tableau 55) et dans certains genres apparentés, les filaments des étamines poussent ensemble, formant un tube court. Il existe parfois un rudiment d'une cinquième étamine, qui a probablement disparu suite à la transformation de la corolle actinomorphe en corolle zygomorphe au cours de l'évolution des Lamiacées. La paire d'étamines postérieures est généralement plus courte que la paire antérieure, mais parfois, par exemple dans l'herbe à chat (Nepeta), la relation inverse se produit. La menthe (Mentha), avec son périanthe presque actinomorphe, possède les 4 étamines presque de la même longueur. La réduction des étamines au sein de la famille va encore plus loin - jusqu'à 2 étamines, et 2 étamines postérieures sont réduites, restant parfois sous forme de staminodes. Deux étamines sont caractéristiques, par exemple, du genre méditerranéen romarin, sauge et du genre nord-américain-mexicain Monarda. Sous le lieu de fixation des étamines se trouve souvent un anneau poilu - un dispositif de protection du nectar.

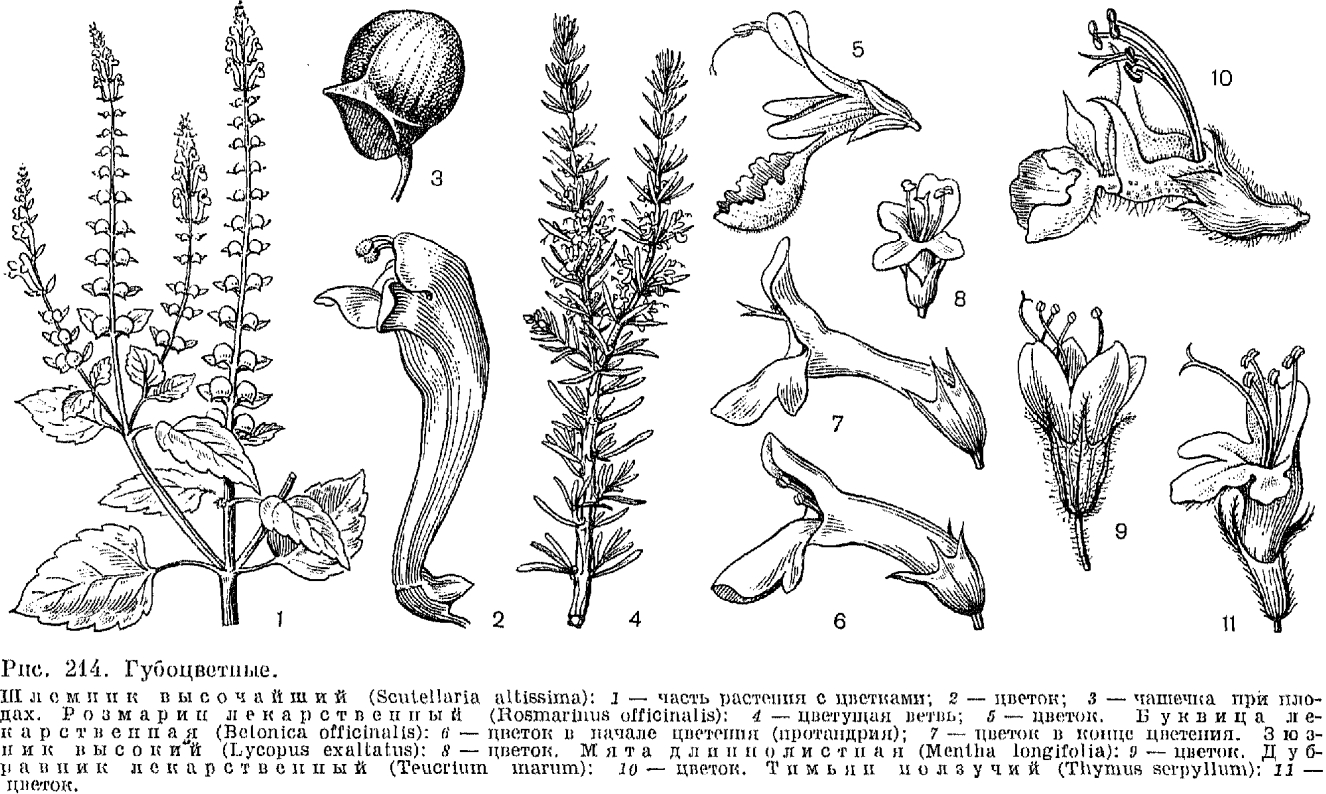

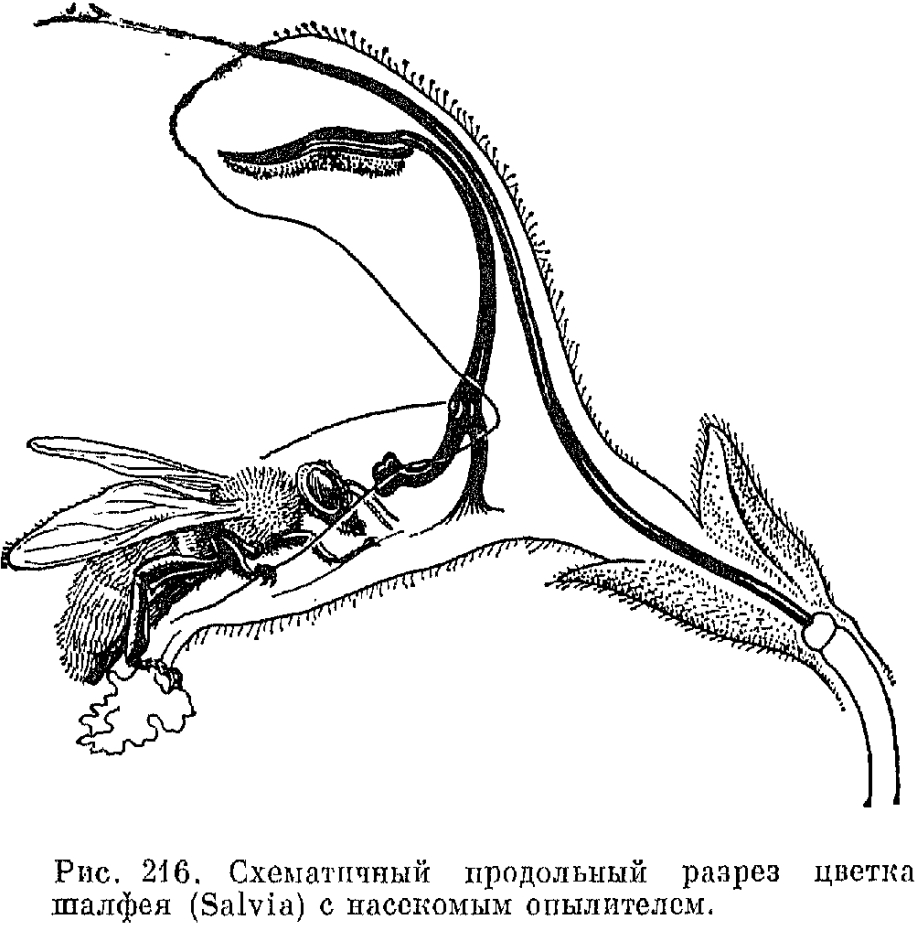

Les anthères des Lamiacées ont des formes différentes. Leurs nids sont généralement également développés, moins souvent l'un d'eux (généralement le devant) est moins développé que l'autre ou réduit. Chez de nombreuses espèces de sauge, la spécialisation des étamines est allée plus loin en raison de la très parfaite adaptation des fleurs à la pollinisation par certains insectes (fig. 216). Chacune des anthères des deux étamines présentes ici s'est transformée en une sorte de dispositif à levier, à une extrémité duquel se trouve un nid d'anthères supérieur entièrement développé, et à l'autre, un rudiment généralement en forme de cuillère du second (inférieur). nid d'anthère. Le filament, qui s'est développé en un long filament (une partie de l'étamine située entre les nids d'anthères), est attaché de manière mobile à un filament très court. La réduction complète de l'une des alvéoles d'anthère des deux étamines supérieures se produit également dans la calotte crânienne et l'anthère glandulaire, mais l'allongement du ligament ne se produit pas ici.

Les nectaires des Lamiacées proviennent de la base des carpelles. La plupart type régulier Le nectaire est un disque à 4 lobes ou dents. Chaque lobe peut sécréter du nectar, mais cette capacité dépend du degré de développement des lobes eux-mêmes et de leur système conducteur. Les insectes trouvent du nectar sous l'ovaire dans la partie inférieure de la corolle, mais lorsque le nectar est libéré en abondance, il remplit uniformément toute la partie inférieure du tube de la corolle et l'insecte n'a qu'à abaisser sa trompe dans le tube pour récolter beaucoup de nectar. . Dans la calotte, le disque solide nectarifère est généralement remplacé par un nectaire en forme de fer à cheval comportant 3 à 5 lobes inégaux.

La structure du gynécée de toutes les Lamiacées a beaucoup en commun. Il est toujours formé de deux carpelles avec un nombre de nids correspondant au nombre de carpelles. Cependant, chacun des nids est divisé en deux par une fausse cloison, ce qui fait que l'ovaire devient quadrilobé, avec un ovule dans chaque lobe. Le style de la plupart des Lamiacées s'étend à partir de la base des lobes de l'ovaire (gynobasique), mais dans les sous-familles Ajugoideae et Prostantheroideae, il n'est généralement pas complètement gynobasique ou s'étend même presque depuis le sommet de l'ovaire, comme dans la famille des verveines. Dans la calotte, l'ovaire n'est pas sessile, comme chez les autres Lamiacées, mais est situé sur une tige formée par la partie inférieure fortement rétrécie du gynécée.

Bien que les fleurs des Lamiacées soient généralement bisexuées, dans de nombreux genres (par exemple, menthe, thym - Thymus), il existe également fleurs femelles avec des étamines vestigiales, ayant généralement une corolle plus petite et de couleur pâle. Beaucoup moins courant fleurs mâles avec un gynécée rudimentaire (par exemple, chez certaines espèces d'herbe à chat). Des fleurs cléistogames avec une corolle qui ne dépasse pas du calice et ne tombe généralement pas peuvent être observées dans la mauvaise herbe annuelle Lamium amplexicaule, commune dans de nombreuses régions de l'URSS. Ces fleurs se forment généralement dans des conditions défavorables conditions climatiques: au début du printemps ou à la fin de l'automne.

Le fruit des Lamiacées est constitué de 4 lobes à une seule graine et pour la plupart en forme de noix, ayant des formes très différentes. Lors de la fructification, la corolle tombe généralement (mais reste dans les fleurs cléistogames et dans certains genres de la sous-famille tenace), et le calice reste toujours et grandit souvent (en particulier chez les espèces du genre Molucella, voir Fig. 215 et Hymenocrater). chez les fruits matures, les graines sont généralement absentes, moins souvent conservées, ce qui est une caractéristique primitive. L'endosperme le plus développé se trouve chez les espèces de la sous-famille australienne des Prostanteraceae et dans le genre Tetrachondra. L'enveloppe externe des lobes du fruit porte souvent des tubercules, des papilles ou des poils. , qui est associé à la méthode de leur distribution.

Selon les dernières données, la famille des Lamiacées compte environ 200 genres et 3 500 espèces, répartis presque partout dans le monde. Les lamiacées sont particulièrement nombreuses dans les pays à flore méditerranéenne ancienne - des îles Canaries à l'Himalaya occidental, où elles jouent souvent un rôle de premier plan dans les groupes végétaux. Les Lamiacées sont presque totalement absentes de l'Arctique et de l'Antarctique. Il y a très peu de Lamiacées dans la zone de la taïga. Les régions montagneuses des tropiques sont assez riches en Lamiacées, notamment centrales et Amérique du Sud. En Australie, les genres de la sous-famille des Prostanteraceae sont majoritairement endémiques à ce continent (6 genres et environ 100 espèces). La Nouvelle-Zélande est encore plus pauvre en Lamiacées, où il n'existe qu'une seule espèce de scutellaire et de menthe (toutes deux endémiques) et l'une des deux espèces est tout à fait unique. diverses sortes tetrachondra (la deuxième espèce se trouve en Patagonie). Le genre Tetrachondra est parfois classé comme une famille distincte. Les îles hawaïennes sont relativement riches en Lamiaceae, avec 2 genres endémiques de la sous-famille des Prasiaceae à prédominance tropicale.

Parmi les Lamiacées, les xérophytes des hautes et basses terres prédominent dans les habitats secs et ouverts, mais parmi elles, il existe également de nombreuses forêts mésophiles et plantes de prairie. Seules quelques espèces sont représentées dans les forêts tropicales humides. Réel plantes aquatiques pas du tout chez les Lamiacées, mais il en existe plusieurs genres, dont de nombreuses espèces vivent le long des berges des réservoirs et dans les marécages. Tels sont par exemple les genres très répandus menthe, zyuznik et scutellaire.

,

,

Les relations des Lamiacées avec leurs insectes pollinisateurs (et en Amérique tropicale et subtropicale également avec les colibris) sont très complexes et sont le résultat d'une longue évolution conjuguée. Les espèces des genres aux fleurs les plus simplement disposées, ayant une corolle presque régulière avec un tube court et 4 étamines de longueur presque égale (par exemple, la menthe, voir Fig. 214) sont généralement pollinisées par de petits hyménoptères et des mouches, puisque le nectar en eux sont facilement accessibles. Chez la plupart des autres Lamiacées à corolle à double lèvre bien définie, les étamines et le style sont adjacents à la lèvre supérieure, et le nectar est placé dans la partie inférieure d'un tube assez long. Les pollinisateurs de ces fleurs sont principalement des hyménoptères et des papillons, moins souvent de grosses mouches de la famille des syrphes. Les visiteurs d'une fleur touchent d'abord le stigmate, puis les anthères, et emportent une partie du pollen qui s'y trouve. Dans le fermoir et dans certains autres genres, la libération de pollen sur le dos de l'insecte est facilitée par la présence de poils orientés vers le bas sur les anthères, que l'insecte touche. Des dispositifs remarquables, comme un levier ou une barrière, qui permettent l'accès au nectar seulement après que le pollen a frappé le dos de l'insecte, se trouvent chez les espèces de sauge et de point noir (Prunella), mais ils atteignent la plus grande perfection chez les espèces de sauge, dans lesquelles les anthères des deux étamines existantes se transforment en une sorte de dispositifs à levier mobiles (voir ci-dessus). L'insecte pollinisateur, afin d'obtenir du nectar, enfonce sa tête dans le tube de la corolle, pousse le rudiment expansé en forme de cuillère du nid d'anthère inférieur vers l'intérieur et vers le haut, et le nid d'anthère fertile, situé à l'autre extrémité du conjonctif allongé, frappe le dos de l'insecte, déversant du pollen dessus (voir Fig. 216) . Les Lamiacées américaines des genres Salvia, Scutellaria, Monarda et autres ont souvent de grandes fleurs rouges pollinisées par de grands papillons de nuit et des colibris. Ces derniers, comme les papillons de la famille des sphinx, planent près des fleurs, sucent le nectar avec leur bec et touchent de la tête les stigmates et les étamines situées sous la lèvre supérieure ou dépassant de la corolle.

Chez certaines Lamiaceae (en particulier les genres de la sous-famille des Basilaceae), les étamines et le style sont placés sur la lèvre inférieure, de sorte qu'un insecte visitant la fleur (généralement un papillon) transporte le pollen jusqu'à la lèvre inférieure. la partie au fond abdomen Chez d'autres genres de Lamiacées, le même effet (position inférieure des étamines et du style) est obtenu grâce à la torsion du tube de la corolle (la lèvre supérieure devient comme une lèvre inférieure), à la torsion du pédoncule et à une inflorescence fortement tombante (par exemple , chez la sauge tombante - S. nutans, les inflorescences fleuries sont inversées de haut en bas). La possibilité d'autopollinisation des fleurs de Lamiacées est souvent éliminée en raison de plus maturation précoceétamines par rapport au stigmate (protandrie), mais dans de nombreux autres cas, l'autopollinisation est tout à fait possible. Il convient de noter que chez de nombreuses Lamiacées, non seulement la corolle, mais aussi d'autres parties de la fleur et de l'inflorescence participent à l'attraction des insectes et des oiseaux. Ainsi, la sauge brillante a des calices rouge vif et la sauge de chêne (S. nemorosa) a des bractées bleu-violet.

De nombreuses Lamiacées se propagent par le vent (anémochorie). Les unités de distribution - les diaspores - dans ce cas sont généralement des parties à graine unique d'un fruit fractionné, dont la dérive peut augmenter en raison de leur pilosité ou de la formation d'excroissances en forme d'aile ou de touffe. Ainsi, dans le genre Tinnea, répandu en Afrique tropicale, les fruits présentent des boucliers en forme de touffe. Chez les Lamiacées anémochores, les tiges restent souvent longtemps sèches, dispersant progressivement les fruits (même dans heure d'hiver). Dans d'autres cas, au contraire, les tiges ramifiées évasées aux inflorescences fruitières se cassent facilement à leur base et roulent sur la steppe avec le vent, dispersant progressivement les fruits. Ces tumbleweeds sont certains types de sauge, de zopnik, d'herbe à chat, etc. Plus les fruits ne tombent pas longtemps des tasses, plus la distance sur laquelle ils seront transportés est grande. Ainsi, de nombreuses Lamiacées possèdent des dispositifs permettant de maintenir les fruits dans le calice : un anneau de poils dans son pharynx ou des dents recourbées vers l'intérieur.

Chez de nombreuses Lamiacées anémochores, les lobes du fruit tombent avec le calice. Le vent dans ces cas est obtenu soit en raison de dents du calice relativement longues et souvent ciliées (par exemple, dans le thym - Thymus), soit en raison de la forte croissance du tube du calice et de ses dents. Ainsi, chez Molucella, le tube du calice pendant les fruits est considérablement élargi, membraneux et largement en forme de cloche (voir Fig. 214), tandis que chez le bec-de-lièvre, au contraire, les dents du calice augmentent considérablement en largeur.

Chez certaines espèces d'Otostegia, le rôle de la mouche est joué par la lèvre supérieure membraneuse fortement élargie du calice, et chez le saccocalyx algérien (Saccocalyx satureioides), le calice du fruit est gonflé en forme de bulle avec un pharynx fermé, qui permet aux fruits qu'ils contiennent d'être transportés par le vent sur de longues distances.

Parmi les Lamiacées, il existe de nombreuses espèces qui se propagent à l'aide d'animaux, et les adaptations à la zoochorie ne sont pas moins diverses. De nombreuses Lamiacées ont des membranes mucilagineuses des lobes des fruits lorsqu'elles sont mouillées et peuvent se propager à la fois par endozoochore (avec l'aide d'animaux frugivores, principalement des oiseaux) et par épizoochore (sur la laine et les plumes, ainsi que sur les pattes des animaux et des humains). Une plus grande efficacité de l'endozoochorie est obtenue grâce à la formation de fruits ressemblant à des drupes avec une coquille charnue juteuse (dans le genre méditerranéen Prasium). Dans le genre Hoslundia d'Amérique tropicale, le calice devient charnu (en forme de baie) lors de la fructification, dont la gorge est fermée par des dents. Les espèces à lobes de fruits adhésifs ou poilus se propagent de manière épizoochore. Dans de nombreux cas, la propagation épizoochorique est également facilitée par la chute des calices avec les fruits, les poils durs et les dents dures dépassant sur les côtés, qui constituent un excellent dispositif d'ancrage dans la fourrure animale.

Les fruits de certaines Lamiacées (en particulier les espèces de poissons tenaces et de demoiselles) ont des appendices disposés de diverses manières qui servent de nourriture aux fourmis. Ils se caractérisent par le mode de distribution dit myrmécochore. L'espèce brésilienne Glasio hiptis (N. glasiovii) appartient généralement aux plantes « aimant les fourmis » (myrmecophiles) : dans les entre-nœuds gonflés de ses tiges se trouvent constamment des colonies de fourmis spéciales.

Les espèces de Lamiacées qui vivent près des rives des plans d'eau et dans les marécages (par exemple, les espèces de menthe et de sauterelle) ont des lobes de fruits flottants, adaptés à la dispersion par les courants d'eau, mais en partie aussi par les animaux aquatiques.

Le système des Lamiacées est encore loin d’être parfait et est en cours de développement. Tout d’abord, la frontière qui sépare les Lamiacées de la famille des Verbénacées, étroitement apparentée mais plus primitive, n’est pas encore tout à fait claire. Ainsi, certains auteurs proposent de classer deux sous-familles de Lamiacées comme verveines, qui sont similaires dans la structure du gynécée à de nombreux genres de verveines - les prostantéracées et tenaces ; d'autres, au contraire, proposent de transférer une partie importante de la famille des verveines aux Lamiacées. Selon l'un des derniers systèmes de la famille des Lamiacées, développé par le botaniste allemand H. Melchior (1964), elle est divisée en 9 sous-familles. La première place parmi elles est occupée par la sous-famille australienne des Prostantheroideae, qui se distingue par la structure relativement primitive du gynécée et des graines avec endosperme, mais ayant une structure de périanthe assez hautement spécialisée. Vient ensuite la sous-famille tenace (Ajugoideae), qui possède un gynécée comme les prostantheridés, mais des graines sans endosperme. Ceux-ci incluent les genres tenaces, chênaie (Teucrium), amethystea (Amethystea), etc. Une sous-famille monotypique spéciale du romarin (Rosmarinoideae) comprend le genre romarin (Rosmarinus, tableau 55) avec une corolle prononcée à deux lèvres, 2 étamines et des graines sans endosperme (voir. Fig. 214).

,

La sous-famille suivante, les basilaceae (Ocimoideae), comme toutes les sous-familles ultérieures, diffère des sous-familles précédentes par un gynécée plus spécialisé avec une colonne gynobasique clairement définie. Il y a 4 étamines, rarement 2. Les représentants de cette sous-famille sont répartis presque exclusivement dans les pays tropicaux et subtropicaux. Le plus grand genre, Hyptis, contient plus de 350 espèces, réparties principalement en Amérique du Sud et centrale. Ce genre comprend les arbres les plus hauts parmi les Lamiacées, poussant dans les forêts du Brésil. Le genre hiptis comprend deux espèces économiques types importants: H. spicigera, cultivée pour ses graines afin de produire une huile proche du sésame, et H. suaveolens, ou « sangura », qui produit une huile très aromatique thé médicinal. Le genre basilic (Ocimum) compte jusqu'à 150 espèces, réparties dans les pays tropicaux et subtropicaux, notamment en Afrique. Ce genre comprend le basilic noble (O. basilicum), originaire d'Asie tropicale, cultivé dans de nombreux pays, notamment dans le sud de l'URSS, ainsi que plante épicée. En Chine, la culture de cette plante est connue depuis 500 avant JC. e. Un autre représentant bien connu de ce genre est le basilic eugénolique (O. gratissimum) - un arbuste originaire d'Asie tropicale, cultivé notamment ici en Géorgie et dans les régions du sud. Région de Krasnodar comme plante à huile essentielle. Le basilic sacré (O. sanctum) est également célèbre - un arbuste paléotropical cultivé en Inde et dans d'autres pays comme plante cultivée. Le genre Plectranthus comprend environ 250 espèces réparties dans les pays tropicaux et subtropicaux de l'Ancien Monde. Un certain nombre d'espèces de ce genre atteignent le nord du Japon et régions du sud Extrême Orient. Mentionnons enfin le genre paléotropical Coleus (tableau 55, environ 150 espèces). Certaines espèces, notamment Coleus edulis (C. edulis), ont des racines féculentes et tubéreuses épaissies et sont cultivées comme plantes alimentaires sous les tropiques de l'Ancien Monde. De nombreuses espèces sont ornementales et certaines sont cultivées à l’intérieur et dans les jardins. L'espèce indo-malaise Coleus amboinicus (C. amboinicus) est utilisée comme assaisonnement alimentaire, et les écorces de l'indien Coleus vettiverioides (C. vettiverioides) sont utilisées pour diverses décorations. La sous-famille des Catopheriaceae (Catopherioideae) ne comprend qu'un seul genre de catopheria (Catopheria, 3 espèces), réparti du Mexique à la Colombie. Les types de catophérie sont des plantes d'apparence très originale, caractérisées par un embryon avec une racine succulente adjacente aux cotylédons.

La sous-famille de la lavande (Lavanduloideae) ne contient également qu'un seul genre de lavande (Lavandula). Le genre lavande, qui compte environ 28 espèces, est réparti principalement en Méditerranée et en Macaronésie, mais son aire de répartition s'étend jusqu'en Somalie en Afrique et en Inde. Cela inclut les sous-arbrisseaux et les arbustes. Certaines espèces sont utilisées depuis l’Antiquité pour obtenir de précieuses huiles essentielles. La lavande angustifolia (L. angustifolia) est un arbuste atteignant 1 m, et parfois jusqu'à 2 m de hauteur, largement cultivé pour obtenir de précieuses huiles essentielles et est également très apprécié comme plante ornementale. Les huiles essentielles sont également obtenues à partir de lavande à feuilles larges (L. latifolia) et de certaines autres espèces. Les fleurs et les feuilles séchées de lavande conservent longtemps un parfum épicé et sont utilisées pour éloigner les mites. La sous-famille suivante, Prasioideae, comprend 6 genres, répartis principalement en Asie tropicale. Seulement un genre monotypique Le prasium se trouve en Méditerranée, du Portugal à la Yougoslavie. Prasium, comme d'autres représentants de la sous-famille, se caractérise par des lobes de fruit en forme de drupe.

La grande majorité des Lamiaceae extratropicales appartiennent à la vaste sous-famille des Lamioideae, Melchior l'appelle Stachyoideae. Parmi les représentants de cette sous-famille, il convient de mentionner en premier lieu le genre Pogostemon, qui compte environ 40 espèces, réparties en Chine et en Asie tropicale. Ce genre comprend le patchouli (P. cablin), une plante très aromatique originaire des Philippines. Elle est largement cultivée dans les pays tropicaux pour son huile essentielle. L'huile de patchouli possède des propriétés bactéricides et est largement utilisée en parfumerie et en médecine. Les représentants utiles de la sous-famille comprennent également 5 espèces du genre Perilla (Perilla), commune en Asie du Sud, de l'Est et du Sud-Est. La périlla de brousse (P. frutescens) est cultivée en Asie de l'Est comme plante oléagineuse et médicinale, et la périlla frisée (P. frutescens var. crispa) au violet foncé, feuilles frisées Il est très décoratif et est cultivé en Chine et au Japon comme oléagineux, huile essentielle et salade. Plus valeur plus élevée possède un genre de menthe (Mentha, environ 25 espèces dans zone tempérée hémisphère nord, Afrique du Sud et Australie). Les fleurs des espèces de menthe sont presque actinomorphes, à quatre chaînons, avec 4 étamines presque identiques. Certains types de menthe, en particulier la menthe poivrée hybride (M. piperita), sont largement cultivés comme plantes médicinales et alimentaires précieuses (comme assaisonnement). Les huiles de menthe poivrée, qui contiennent, avec de nombreux autres composants, une quantité importante de menthol, sont ajoutées à de nombreux médicaments, dans les bonbons et dans dentifrice. L'hysope (Hyssopus officinalis) est également cultivée comme huile essentielle, plante médicinale et ornementale. Les espèces du genre Origanum (Origanum) revêtent également une certaine importance. Environ 15 à 20 espèces de ce genre sont connues, réparties en Europe, dans les régions méditerranéennes et tempérées d'Asie. L'origan (O. vulgare) est utilisé comme plante médicinale, et les feuilles sont utilisées comme épice et assaisonnement pour l'alimentation et dans l'industrie de la distillerie. La marjolaine (O. majorana) est largement cultivée et, avec plusieurs espèces apparentées, est parfois classée comme un genre distinct Majorana. La patrie de la marjolaine est l’Asie du Sud-Ouest et l’Afrique du Nord. Les feuilles de marjolaine sont utilisées comme épice pour divers plats et pour ajouter de la saveur au vinaigre et au thé. L'huile essentielle est extraite des feuilles et des fleurs. Un des plus représentants célèbres La famille est constituée du genre Thym (Thymus), qui compte de 35 à 400 espèces, selon le point de vue du taxonomiste sur la taille de l'espèce. Les feuilles de thym contiennent des huiles essentielles, principalement du thymol, utilisées en médecine. Les feuilles sont utilisées comme épice dans les industries des conserves et des boissons alcoolisées. Le thym méditerranéen (T. vulgaris) est largement cultivé dans les pays tempérés et tropicaux. Des espèces du genre Melissa (Melissa, 5 espèces en Eurasie) sont également utilisées. La mélisse officinalis, ou mélisse (M. officinalis), est cultivée comme plante à huile essentielle, mellifère et épicée. Proche de la mélisse se trouve le genre sarriette (Satureja), qui compte jusqu'à 200 espèces, commune dans les régions tempérées et subtropicales. La sarriette (S. hortensis) est cultivée comme plante à huile essentielle. Il est utilisé comme épice, en médecine et en parfumerie, ainsi que pour aromatiser les liqueurs et les cognacs. Enfin, la sarriette des montagnes (S. montana) est cultivée comme plante ornementale.

Stachys est l'un des grands genres de la sous-famille, comptant environ 300 espèces, réparties dans les régions tempérées, subtropicales et tropicales, mais absentes toutefois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Certaines espèces de chistets jouent un rôle notable dans la composition du couvert végétal (tableau 55). Du numéro espèces utiles il convient de mentionner l'artichaut dit chinois (S. affinis), introduit dans la culture en Chine et actuellement également élevé au Japon, en Belgique et en France comme plante potagère pour le bien des rhizomes tubéreux comestibles. Plusieurs espèces de chistema sont cultivées comme plantes ornementales.

La sauge est le plus grand genre de la famille des Lamiacées. Le nombre d’espèces de sauge atteint 700 et elles sont largement réparties dans les régions tempérées, subtropicales et tropicales. Certaines espèces de sauge jouent un rôle prédominant dans le couvert végétal. La Salvia officinalis (S. officinalis) est largement cultivée et bien connue de tous. Très populaire plante ornementale les jardins et les parcs sont devenus la sauge brillante brésilienne avec une coupe et une corolle rouge vif. L'espèce mexicaine de sauge narcotique (S. divinorum) contient des substances ayant un effet narcotique, connues des anciens Mexicains. Au Pérou, la sauge oppositiflora, un arbuste aux fleurs rouges de 2,5 à 3 cm de long, était considérée comme une fleur sacrée.

Parmi les autres représentants médicinaux de cette sous-famille, nous mentionnons également l'agripaume (Leonurus hearta) - un remède cardiaque bien connu, l'encensoir (Melittis melissophyllum), les espèces de ziziphora (Ziziphora), le bec-de-lièvre.

La dernière place du système Melchior est occupée par la sous-famille des Scutellarioideae, la plus spécialisée dans la structure des fleurs. Cette sous-famille ne comprend que deux genres : le grand genre Scutellaria, comptant environ 300 espèces, très largement réparties dans le monde (à l'exception de l'Afrique du Sud), et le genre monotine Salazaria, distribué aux États-Unis et au Mexique.

Plus naturel par rapport au système Melchior est le système des Lamiaceae, proposé en 1967 par R. Wunderlich. Elle repose principalement sur la structure des fruits et des grains de pollen, et sur Dernièrement est également confirmé par les données de chimiotaxonomie. Wunderlich n'accepte que 6 sous-familles : Prostateraceae, Tenacious, Scutellariaceae, Chestaceae, Savoury (Saturejoideae) et Catopheriaceae. Elle combine la sous-famille des Prasiaceae Melchior avec les Chistetsaceae, et les sous-familles Rosemaryaceae et Lavenderaceae avec la sous-famille savoureuse qu'elle distingue des Chistetaceae. Les basilacées de Melchior rejoignent également la famille des sarriettes Wunderlich, mais occupent une place à part dans cette sous-famille. Bien que le système phylogénétique de Wunderlich présente plusieurs avantages, il subira sans aucun doute d’autres changements.

Vie des plantes : en 6 volumes. - M. : Lumières. Edité par A. L. Takhtadzhyan, rédacteur en chef, membre correspondant. Académie des sciences de l'URSS, prof. Les AA Fedorov. 1974 .

Lamiaceae (Lamiaceae), Lamiaceae (Labiatae), famille des régions fleuries dicotylédones. Plantes herbacées annuelles et vivaces, sous-arbustes, arbustes, parfois lianes et petits arbres. Les feuilles sont opposées ou verticillées, simples, sans stipules. Les fleurs sont bisexuées, irrégulières, souvent bisexuées

Dans notre article, nous voulons parler de la famille des Lamiacées. Selon les dernières données, il existe environ deux cents genres, soit 3 500 espèces. Ils sont distribués presque partout dans le monde. Ils ne poussent pas uniquement en Antarctique et dans l’Arctique. Ils sont peu nombreux dans la zone de la taïga, ils préfèrent les zones montagneuses tropicales. La famille des Lamiacées est un représentant très particulier de la flore. Les plantes qui en font partie sont intéressantes avant tout comme fournisseurs de matières premières médicinales d'origine naturelle.

Apparition des plantes

Les plantes appartenant à la famille des Lamiacées ont une structure d'apparence caractéristique. Ils sont très faciles à reconnaître grâce à la fleur, qui possède un long tube et un pharynx à deux lèvres, rappelant une bouche ouverte. créature de conte de fées. Tel poinçonner n'a que la famille des Lamiacées. Une inflorescence de ce type n'est pratiquement pas trouvée chez d'autres plantes.

Quant aux fruits, ils ont aussi forme inhabituelle. Le fruit de la famille des Lamiacées se compose de quatre lobules à une seule graine en forme de noix.

Aussi trait distinctif est la disposition opposée des feuilles entières. Les tiges ont généralement une forme tétraédrique. Les caractéristiques de la famille des Lamiacées seraient incomplètes sans mentionner arôme fort, ce qui est caractéristique d'un plus grand nombre de plantes. L'arôme phénoménal est dû à la présence de Différents composants glandes végétales qui sécrètent des huiles essentielles complexes. C'est en raison de la présence de ces huiles que les plantes de la famille des Lamiacées sont largement utilisées comme médicinales, aromatiques, et nous parlerons ci-dessous des plus courantes d'entre elles.

Famille des Lamiacées : représentants

Les représentants de cette famille sont très divers. La plupart d’entre eux sont des arbustes et des herbes. Cependant, dans les régions subtropicales et tropicales, les arbustes sont très courants. Un représentant éminent est le romarin médicinal, répandu en Méditerranée. C'est un arbuste persistant avec de petites feuilles linéaires et des fleurs violettes.

La famille des Lamiacées (photo donnée dans l'article) est également représentée par des arbres, mais on ne les trouve que sous les tropiques. Certains d'entre eux atteignent une hauteur de quinze mètres. Mais, en règle générale, les Lamiacées ligneuses ne dépassent pas cinq mètres.

Lamiacées herbacées

La graminée de la famille des Lamiacées est une plante dressée et ne nécessite pas de support. Cependant, il existe également des espèces rampantes (par exemple, le budra en forme de lierre). Et une telle plante a non seulement des pousses dressées, mais aussi des pousses arquées qui poussent à l'aisselle des feuilles, s'enracinant dans le sol avec leurs pointes (comme les vrilles d'une fraise).

Système racinaire

Les plantes conservent leur racine pivotante tout au long de leur vie. Parfois, il arrive qu'il meurt et soit remplacé par des racines adventives qui s'étendent de la tige elle-même ou de ses pousses rampantes. Les rhizomes sont caractéristiques de plus Lamiacées.

Beaucoup moins courantes sont les plantes à drageons, comme celles des variétés côtières poussant sur des sols gorgés d'eau, parfois les racines ressemblent à des tubercules, dont les résidents locaux se nourrissent.

Structure des feuilles

Les représentants de la famille ont généralement des feuilles entières, parfois entières. Mais il existe parfois des espèces nues, comme la sauge décorative. Dans ce cas, la plante est recouverte d'une épaisse couche de poils (chistets crétois, ironweed de Crimée).

Fleurs de Lamiacées

Comme nous l'avons noté plus tôt, structure spéciale Ils ont aussi des fleurs. La famille des Lamiacées se caractérise par le fait que ces dernières sont généralement bisexuelles. Ils sont situés à l'aisselle des feuilles. Seules quelques espèces ont des fleurs simples. Le plus souvent, ils sont rassemblés en inflorescences de deux, qui forment ce qu'on appelle des épillets. Certaines variétés ont même des épines conçues pour empêcher la plante d'être mangée par les animaux. De telles espèces se trouvent dans les régions montagneuses d’Asie centrale (lièvres).

En règle générale, le calice et la corolle des Lamiacées sont constitués de cinq folioles fusionnées en un tube. En général, la tasse peut être la plus différentes formes: en forme de cloche, tubulaire, en forme d'entonnoir, sphérique. Ses modifications sont associées à une tentative d'adaptation à la répartition des fruits. Le calice peut changer de couleur, devenir très brillant, pour attirer l'attention des oiseaux et des animaux, et peut croître, augmentant ainsi la dérive, pour répandre les graines par le vent.

La famille des Lamiacées est composée de plantes qui possèdent quatre étamines dans chaque fleur, attachées à un tube de corolle. Quelques espèce tropicale les étamines grandissent ensemble. En dessous de leur emplacement se trouve un anneau poilu conçu pour protéger le nectar.

Les anthères des Lamiacées peuvent se présenter sous différentes formes. Tout dépend du degré d'adaptation de la plante à la pollinisation. Il existe parfois de véritables « mécanismes » complexes, comme ceux de la chauve-souris de fer et de la calotte.

Bien que les fleurs bisexuées soient plus typiques des Lamiacées, de nombreux représentants ont également des fleurs femelles avec des étamines. Il est beaucoup moins courant de voir des fleurs mâles. Un exemple d'une telle plante est plante herbacée de la famille des Lamiacées, mauvaise herbe.

Fruit

La famille des Lamiacées, dont nous considérons les représentants, se distingue par le fait que toutes les plantes ont une structure fruitière caractéristique. En règle générale, il se compose de quatre lobes contenant chacun une graine. La forme du fruit lui-même peut être très différente. La corolle tombe généralement pendant la fructification, mais le calice reste et grandit certainement. Les graines matures manquent d’endosperme.

L'enveloppe externe des lobes est souvent grumeleuse, ce qui facilite la dispersion des graines.

Lieux de croissance

Les représentants de ce type de flore, comme la famille des Lamiacées (Lamiaceae), sont répartis dans le monde entier. On en trouve surtout beaucoup dans les pays à flore méditerranéenne (des îles Canaries à l'Himalaya occidental). Mais dans la taïga, de telles plantes n'existent pratiquement pas. Les zones montagneuses tropicales sont un paradis pour les Lamiacées. Ils sont particulièrement nombreux en Amérique du Sud et en Amérique centrale. En Australie, on ne trouve que des espèces endémiques de ce continent, soit une centaine d'espèces au total. La Nouvelle-Zélande est encore plus pauvre, avec une seule espèce de menthe et une espèce de scutellaire, ainsi qu'un représentant du genre Tetrachondra. Mais sur les îles hawaïennes il y a pas mal de Lamiacées, elles sont représentées par deux genres endémiques.

Les plantes de cette famille préfèrent pousser dans les zones de montagne ou de plaine. Les sols plus secs leur conviennent. Parmi eux, il y a très peu de prairies et plantes forestières. Seuls quelques représentants sont capables de survivre dans les forêts tropicales humides, car les Lamiacées ne peuvent être tolérées. excès d'humidité. Quant aux véritables espèces aquatiques, elles n’existent pas du tout dans la nature. Il n'existe que quelques genres, dont certaines espèces poussent au bord des marécages et des étangs. Un exemple est la plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées - la menthe, ainsi que la scutellaire et la sauge.

Pollinisation des plantes par les insectes

La relation entre les Lamiacées et les insectes qui les pollinisent est assez complexe et est le résultat d'un long processus d'évolution. Les plantes de cette famille qui ont les fleurs disposées les plus simplement sont pollinisées par les mouches et les hyménoptères, car il n'est pas particulièrement difficile d'en obtenir du nectar.

Chez les Lamiacées, qui ont un nectar plus complexe, il n’est pas si facile à obtenir. Il est situé au fond d'un long tube. La pollinisation de ces espèces est réalisée par des papillons et des hyménoptères, et très rarement par de grands syrphes.

Sage possède un dispositif unique sous la forme d'un levier qui permet aux insectes d'atteindre le nectar. Les insectes doivent s’ingénier pour obtenir ce pour quoi ils sont venus. Dans les régions subtropicales et tropicales d'Amérique, les plantes sont pollinisées par de petits colibris. Les papillons de la famille des sphinx agissent de la même manière que les colibris. Ils planent autour des fleurs et sucent en même temps le nectar avec leur bec, touchant les étamines avec leur tête.

Certaines plantes de la famille des Lamiacées ont une structure florale telle qu'un insecte, assis dessus, attrape le pollen avec son abdomen puis l'emporte. Des variétés très rares peuvent s’autopolliniser.

Je voudrais noter que les Lamiacées ont leur propre façon d'attirer l'attention des insectes, par exemple sous la forme de parties lumineuses séparées de la fleur.

Adaptabilité des plantes à se propager

Quant à la reproduction, la grande majorité se propage par le vent. Le processus lui-même implique les lobes du fruit à graine unique, dont la dérive est augmentée en raison de poils ou d'excroissances en forme d'ailes. Le genre Tinneya est très répandu en Afrique. Ainsi, ses fruits sont armés de boucliers en forme de touffes, qui facilitent la propagation des graines.

Quelques variétés pendant longtemps Ils maintiennent les tiges au sec et les graines se dispersent progressivement sous l'influence des vents. Pour d'autres, au contraire, ils se détachent très vite au sol et sont emportés par les vents à travers les steppes, dispersant les fruits. Cet effet tumbleweed est caractéristique de certaines variétés de sauge, d’herbe à chat et de zopnik. Plus les fruits restent longtemps dans la tasse, plus ils seront transportés loin. C’est pour cette raison que de nombreuses Lamiacées disposent de mécanismes fiables pour retenir les graines.

D'autres types, au contraire, sont conçus de telle manière que le fruit tombe avec le calice et, de ce fait, présente un vent important, ce qui lui permet de se propager sur de longues distances.

Parmi les Lamiacées, il existe de nombreuses plantes qui se propagent grâce à des êtres vivants. En même temps, ils disposent d'appareils non moins intéressants qui les aident dans ce domaine. Certains d'entre eux sont mangés par les oiseaux et les animaux, d'autres s'accrochent à leur fourrure et à leurs vêtements humains avec leurs pousses. Chaque espèce a trouvé son propre chemin de distribution.

Sous les tropiques, certains fruits sont recouverts d'une coquille charnue (en forme de baie) qui attire les animaux et les oiseaux, tandis que d'autres sont enduits d'une substance adhésive qui leur permet de coller à la fourrure ou au plumage.

Mais l’adaptabilité de certaines espèces à la répartition est absolument étonnante. Par exemple, certaines variétés de demoiselles et tenaces contiennent des substances qui servent de nourriture aux fourmis, et c'est avec leur aide que les fruits se propagent. La plante hiptis brésilienne est conçue de telle manière que des colonies de fourmis vivent toujours dans ses entre-nœuds.

Les Lamiacées qui ont choisi comme habitat les côtes des rivières et des marécages ont des parties flottantes de leurs fruits, et donc propagées par l'eau, parfois avec l'aide d'animaux.

Application

Herbe, arbuste, liane, sous-arbrisseau de la famille des Lamiacées, ce sont autant de formes diverses de la même famille. Beaucoup d’entre elles sont des cultures oléagineuses essentielles et présentent donc un intérêt particulier pour l’homme. Ces plantes comprennent : le basilic, la sauge, le marrube, Dubrovnik, le romarin, la lavande.

La lavande est un sous-arbuste de la famille des Lamiacées. Plus de vingt-cinq espèces en sont connues. Dans de nombreux pays, il est cultivé exclusivement pour son huile essentielle unique. Et certains types de ceci plante intéressante sont intéressantes comme plante mellifère médicinale décorative.

Le basilic fait également partie des plantes arbustives et semi-arbustives. Environ 150 de ses espèces poussent dans les régions subtropicales et tropicales, certaines d'entre elles produisent une huile essentielle précieuse. De plus, le basilic est largement utilisé comme assaisonnement dans de nombreuses cuisines du monde entier.

La célèbre sauge possède également de nombreuses variétés, dont certaines sont des plantes mellifères et une source de huile aromatique. En Russie, il est courant dans la zone steppique.

Perilla est un représentant des Lamiacées annuelles. Il s’agit d’une culture exclusivement oléagineuse. Il est cultivé en Asie, au Japon, en Chine et en Corée du Nord, et même en Extrême-Orient. L'huile comestible et technique est obtenue à partir des graines. De plus, certaines espèces ont usage décoratif, et sont également d’excellentes plantes mellifères.

Plantes médicinales de la famille des Lamiacées

Depuis l’Antiquité, les Lamiacées sont appréciées des hommes pour leur propriétés médicales. Et maintenant, leurs substances curatives sont activement utilisées. Dans nos régions, les variétés les plus connues sont : la menthe, l'agripaume, la sauge, la sauge, etc.

La sauge n'est pas seulement mais aussi une plante médicinale de la famille des Lamiacées. Il est activement utilisé pour l'irrigation et le rinçage de la gorge et de la bouche.

Le basilic est bon contre la perte d’appétit, la constipation et les flatulences. Parfois, il est utilisé comme gargarisme ou comme compresse pour les plaies purulentes.

L'origan est également une plante médicinale de la famille des Lamiacées, utilisée pour soigner les maladies intestinales et gastriques, ainsi que les bronchites. Il convient de noter que c'est l'huile d'origan qui fait partie de nombreuses pommades à friction, bonnes pour les rhumatismes. La plante est également utilisée comme épice, par exemple dans la cuisine italienne pour confectionner la célèbre pizza. L'huile essentielle de cette plante est merveilleuse. Et dans la médecine indienne, l'origan est utilisé non seulement pour traiter les maladies de l'estomac, mais aussi pour les troubles nerveux.

Familier depuis l'enfance menthe poivrée fait partie de nombreux mélanges de thés qui aident à traiter le foie, la vésicule biliaire, les intestins et l'estomac. En général, on le retrouve dans de nombreuses collections. De plus, à la maison, il est infusé comme un simple thé, car la boisson est très aromatique, agréable et a un effet sédatif.

Le Dubrovnik commun est utilisé comme médicament pour l'estomac pour les maladies de la vésicule biliaire et des intestins. De plus, il a la capacité de stimuler l’appétit et aide à lutter contre la bronchite.

La marjolaine nous est familière comme assaisonnement. Il améliore l'appétit en stimulant la formation de bile et de suc gastrique. Sa teinture a un effet antiseptique, antispasmodique, diurétique et tonique général. La marjolaine est utilisée pour traiter la gastrite et la cholécystite chronique, les flatulences et les maux de tête, les troubles du cycle, l'insomnie et les vomissements.

Pikulnik est bon pour la toux et diverses maladies pulmonaires. De plus, il possède des propriétés purificatrices du sang et est utilisé pour les maladies de la vésicule biliaire et du foie.

Le thé aux reins est un excellent diurétique largement utilisé pour les maladies des voies urinaires.

La sarriette a un effet bénéfique sur l'estomac, favorisant la sécrétion de jus, elle est donc utilisée pour stimuler l'appétit. Infusée sous forme de thé, elle est utilisée contre l'écoulement nasal et la toux.

Le thym est utilisé en médecine comme expectorant.

Dans l’article, nous avons parlé uniquement de quelques plantes médicinales de la famille des Lamiacées. En fait, ils sont tellement nombreux qu’il est impossible de tous les décrire. Mais le fait qu'ils aident réellement à lutter contre divers types de maladies est démontré par la pratique à long terme de leur utilisation dans différents pays paix.

Les Lamiacées sont autour de nous

Je voudrais souligner que les plantes de la famille des Lamiacées poussent non seulement dans des conditions faune. Vous serez surpris, mais parmi les plantes cultivées dans nos parterres, il y a pas mal de représentants de ce groupe, par exemple les mêmes salvias qui nous ravissent par leur fleurs lumineuses avant l'arrivée du gel.

De plus, certaines fleurs qui poussent sur les rebords des fenêtres de nos appartements sont également des Lamiacées : coleus, lierre suédois, arbre à papillons. Les femmes au foyer les aiment depuis longtemps pour leur simplicité et couleur vive. Ils n'ont pas besoin soin particulier, mais ils ravissent toujours par leur beauté. DANS période estivale les plantes poussent bien sur le balcon et en hiver dans l'appartement. Ils préfèrent éclairage lumineux, ils doivent donc être placés du côté sud.

Quant à l’arrosage, il ne doit pas être très fréquent. Et en période hivernale plutôt rare. Comme nous l'avons dit plus tôt, les Lamiacées ne tolèrent pas l'excès d'humidité, et cela s'applique également aux représentants domestiques.

Récemment, une plante comme le romarin est devenue très à la mode. Il n'est pas seulement utilisé comme assaisonnement, mais également cultivé à la maison. C'est vrai, la plante n'aime pas hautes températures et air sec chauffage central(il peut même perdre des feuilles et commencer à se dessécher). Il a un bon aspect décoratif ; il devient particulièrement intéressant lors de la floraison, lorsqu'il est entièrement recouvert de petites fleurs bleues ou bleu clair. En été, certaines femmes au foyer plantent même de telles plantes d'intérieur terrain ouvert, ils s'y sentent bien. Mais avant l'arrivée du froid, le romarin doit être ramené à la maison, car il ne tolérera pas le gel. Cette culture est bonne pour un usage domestique non seulement parce que aspect décoratif. La plante dégage un arôme agréable, purifiant l'air, car elle possède des propriétés bactéricides.

Au lieu d'une postface

Parmi les plantes qui nous entourent Vie courante, un bon nombre appartiennent à la famille des Lamiacées. Comme nous l’avons vu, ils décorent non seulement nos maisons et nos parterres de fleurs, mais sont également largement utilisés en médecine et en parfumerie. Mais nous ne pensions même pas à l’existence de beaucoup d’entre eux, et encore moins savions qu’ils appartenaient à une si grande famille.

Famille des Lamiacées (LAMIACEAE)

Les représentants de cette famille sont facilement reconnaissables à la structure de la corolle des fleurs, qui possède un long tube et un pharynx à deux lèvres, rappelant la gueule béante d'un animal de conte de fées. Bien qu'une corolle d'aspect similaire soit présente dans plusieurs autres familles de plantes à fleurs (par exemple chez de nombreuses Norichacées), elle est particulièrement caractéristique des Lamiacées. Non moins unique est le fruit des Lamiaceae, constitué de 4 lobes à une seule graine en forme de noix ou rarement en forme de drupe, tandis que chez les Norichineaceae, dont la structure de la corolle est similaire, le fruit est généralement une capsule à plusieurs graines. Les caractéristiques distinctives importantes des Lamiacées comprennent également des feuilles opposées (très rarement verticillées), généralement entières sans stipules et des tiges généralement tétraédriques. L'odeur aromatique caractéristique de la plupart des espèces de Lamiaceae est très importante, qui est déterminée par la présence sur tout ou partie de la plante de glandes qui sécrètent des huiles essentielles de composition complexe (elles comprennent des alcools aromatiques, des phénols, des terpènes, des aldéhydes et d'autres substances organiques). composés). C'est la présence de ces huiles qui détermine en grande partie l'utilisation pratique des Lamiacées comme plantes techniques, médicinales et aromatiques.

La plupart des Lamiacées sont des herbes et des arbustes. Cependant, parmi eux, notamment dans les zones tropicales et subtropicales, il existe de nombreux arbustes, dont un exemple est le romarin (Rosmarinus officinalis), répandu dans la région floristique méditerranéenne, un arbuste à feuilles persistantes avec de petites feuilles linéaires et bleu-violet (à presque blanches). ) fleurs. Lamiacées - les arbres ne se trouvent que sous les tropiques, mais, contrairement à la famille étroitement apparentée des Verbenaceae, à prédominance ligneuse, ils ne constituent que quelques espèces de deux genres américains : Hyptis et Leucosceptrum. Parmi elles, la « championne » en hauteur est l'espèce brésilienne Hyptis membranacea (H. membranacea), qui atteint une hauteur de 12 à 15 m, tandis que d'autres Lamiacées ligneuses n'atteignent généralement pas une hauteur de 5 m. Sous les tropiques, il existe également un quelques vignes auxquelles appartiennent uniquement le genre américain Salazaria, certaines espèces de scutellaire (Scutellaria) et le genre hawaïen Stenogyne.

Les tiges des Lamiacées herbacées sont généralement dressées et ne nécessitent pas de support, bien qu'il existe des espèces dont les tiges rampent sur le sol et s'enracinent dans les nœuds (par exemple, bourgeon à feuilles de lierre - Glechoma hederacea). Chez la plante grimpante rampante (Ajuga reptans), en plus des pousses reproductrices dressées, à l'aisselle des feuilles de la rosette, se forment des pousses végétatives arquées dirigées vers le sol et enracinées au sommet, semblables aux vrilles du fraisier. Une rosette bien développée de feuilles basales, qui est préservée pendant la croissance des plantes, se trouve chez de nombreuses Lamiacées herbacées (par exemple, chez certaines sauges - Salvia). La racine principale reste souvent tout au long de la vie de la plante, moins souvent elle meurt et est remplacée par des racines adventives s'étendant soit à partir de la base de la tige, soit à partir de pousses souterraines rampantes qui en partent - des rhizomes, caractéristiques de nombreuses espèces de Lamiacées. Assez rarement parmi les Lamiacées, on trouve des espèces à drageons, par exemple le tenace de Genève (Ajuga gennevensis). Chez de nombreuses espèces côtières qui vivent dans des habitats gorgés d’eau, des cavités aériennes ou des zones de tissus aériens se forment dans les rhizomes. Certaines Lamiacées ont des racines tubéreuses et épaissies, qui sont utilisées comme aliment dans les pays tropicaux. Avec des feuilles opposées, les paires proches alternent transversalement les unes avec les autres. La conséquence en est la nature tétraédrique des tiges des Lamiacées, et les bords peuvent être plats, convexes ou concaves. Parmi les Lamiacées, il existe peu d’espèces à feuilles verticillées. Il s'agit notamment de l'arbuste australien original Westringia, avec de petites feuilles entières disposées en verticilles de 3 à 6. Une disposition régulière des feuilles n'a été observée que dans les premières feuilles des semis des genres Phlomis et Betonica.

Les feuilles des Lamiaceae sont généralement entières et souvent entières, bien que l'on trouve également des feuilles pennées divisées (par exemple chez Salvia scabiosifolia). On connaît aussi bien des espèces glabres ou presque glabres, comme la sauge ornementale (S. splendens), que des espèces densément couvertes de poils. Parmi ces dernières, des espèces méditerranéennes telles que le mouron crétois (Stachys cretica) et l'ironweed de Crimée (Sideritis taurica) ne sont pas inférieures en beauté au célèbre edelweiss alpin. Parmi les poils, les plus courants sont les poils simples multicellulaires. Les poils capités, dont la tête fonctionne comme une glande produisant de l'huile essentielle, se trouvent chez de nombreuses Lamiacées. En règle générale, les fleurs à cinq chaînons et, en règle générale, bisexuées des Lamiacées sont situées à l'aisselle des feuilles qui sont inchangées ou modifiées en bractées. Ce n'est que dans quelques cas (par exemple chez les espèces de scutellaire) qu'elles sont solitaires ; généralement les fleurs forment ce qu'on appelle de faux verticilles, composés de deux inflorescences opposées portant des bractées. Les axes de toutes les inflorescences primaires, souvent considérablement raccourcis, et leurs fleurs constitutives semblent être situées directement à l'aisselle des feuilles, formant des inflorescences en forme d'épi. Parfois, l'axe de l'inflorescence générale est considérablement raccourci et l'inflorescence entière devient capitée, par exemple chez Ziziphora capitata et dans le grand genre américain hiptis. Chez le bec-de-lièvre (Lagochilus), commun dans les régions montagneuses d'Asie centrale, les bractées situées à la base des faux verticilles sont modifiées en de puissantes épines qui protègent la plante de la consommation des herbivores. Chez certaines autres Lamiacées, les bractées ou les feuilles supérieures, et parfois les dents des feuilles, sont transformées en épines.

Le calice et la corolle des Lamiacées sont généralement formés de 5 folioles fusionnées avec leur partie principale en un tube. Seuls quelques genres, comme le genre Preslia de la Méditerranée occidentale, ont un périanthe à quatre chaînons. Le calice des Lamiaceae peut avoir une grande variété de formes : tubulaire, en forme de cloche, en forme d'entonnoir, sphérique, et dans le pharynx, il peut être soit à deux lèvres sans dents, soit à 5(4) dents avec des dents du de longueurs identiques ou différentes (dans ce dernier cas, le calice est également plus ou moins bilobé). Contrairement à la corolle, dont les modifications sont associées à l'adaptation à la pollinisation, les modifications du calice sont généralement associées à l'adaptation à la répartition des fruits. Souvent (par exemple, dans l'agripaume), les dents du calice ont l'apparence d'épines courbées sur le côté. Parfois, le calice entier ou ses dents grandissent considérablement, augmentant la dérive du calice à mesure que les graines sont dispersées par le vent, ou le calice devient de couleur vive, jouant un rôle en attirant les insectes ou les oiseaux pollinisateurs, par exemple le calice rouge vif de Salvia splendor . Le calice du grand genre (environ 300 espèces), presque cosmopolite, Scutellaria, est très original. Ici, il a deux lèvres avec des lèvres extérieures entières et, une fois le fruit mûri, il se brise en 2 parties qui ressemblent à des valves : la partie inférieure restante et la partie supérieure tombant. La partie supérieure du calice de nombreuses espèces de ce genre porte également un pli transversal en forme d'écaille - le scutellum. Scutellaria présente un certain nombre d'autres caractéristiques qui distinguent ce genre des autres genres de Lamiaceae (y compris l'absence de glandes huileuses essentielles), et ce n'est pas un hasard si certains auteurs ont même proposé de le séparer en une famille spéciale des Scutellariaceae.

Comme mentionné ci-dessus, la corolle des Lamiacées est généralement divisée en deux lèvres, dont la supérieure est formée de 2 et celle du bas de 3 pétales. La lèvre supérieure peut être plate ou convexe, parfois elle est entière, de sorte qu'aucune trace de la présence de 2 pétales n'est retrouvée. La lèvre inférieure est presque toujours plus grande (un site d'atterrissage pour les pollinisateurs), trilobée avec un lobe moyen plus grand et souvent à son tour bilobé.

Le fruit des Lamiacées est constitué de 4 lobes à une seule graine et pour la plupart en forme de noix, ayant des formes très différentes. Lors de la fructification, la corolle tombe généralement (mais reste dans les fleurs cléistogames et dans certains genres de la sous-famille tenace), et le calice reste toujours et grandit souvent (en particulier chez les espèces du genre Molucella et Hymenocrater). graines, moins souvent conservées, ce qui est une caractéristique primitive. L'endosperme le plus développé se trouve dans les espèces de la sous-famille australienne des Prostantheraceae et dans le genre Tetrachondra. La membrane externe des lobes du fruit porte souvent des tubercules, des papilles ou des poils, qui sont associés aux mode de leur distribution.

Selon les dernières données, la famille des Lamiacées compte environ 200 genres et 3 500 espèces, répartis presque partout dans le monde. Les lamiacées sont particulièrement nombreuses dans les pays à flore méditerranéenne ancienne - des îles Canaries à l'Himalaya occidental, où elles jouent souvent un rôle de premier plan dans les groupes végétaux. Les Lamiacées sont presque totalement absentes de l'Arctique et de l'Antarctique. Il y a très peu de Lamiacées dans la zone de la taïga. Les régions montagneuses des tropiques, notamment d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, sont assez riches en Lamiacées. En Australie, les genres de la sous-famille des Prostanteraceae sont majoritairement endémiques à ce continent (6 genres et environ 100 espèces). La Nouvelle-Zélande est encore plus pauvre en Lamiacées, où il n'existe qu'une seule espèce de scutellaire et de menthe (toutes deux endémiques) et une des deux espèces du genre très particulier Tetrachondra (la deuxième espèce se trouve en Patagonie). Le genre Tetrachondra est parfois classé comme une famille distincte. Les îles hawaïennes sont relativement riches en Lamiaceae, avec 2 genres endémiques de la sous-famille des Prasiaceae à prédominance tropicale. Parmi les Lamiacées, les xérophytes des hautes et basses terres prédominent dans les habitats secs et ouverts, mais parmi elles, on trouve également de nombreuses plantes mésophiles des forêts et des prairies. Seules quelques espèces sont représentées dans les forêts tropicales humides. Il n'existe pas de véritables plantes aquatiques parmi les Lamiacées, mais il existe plusieurs genres dont de nombreuses espèces vivent le long des berges des réservoirs et dans les marécages. Tels sont par exemple les genres très répandus menthe, zyuznik et scutellaire. Les relations des Lamiacées avec leurs insectes pollinisateurs (et en Amérique tropicale et subtropicale également avec les colibris) sont très complexes et sont le résultat d'une longue évolution conjuguée. Les espèces de genres aux fleurs les plus simplement disposées, ayant une corolle presque régulière avec un tube court et 4 étamines de longueur presque égale (par exemple, la menthe) sont généralement pollinisées par de petits hyménoptères et des mouches, car le nectar qu'elles contiennent est facilement accessible. Chez la plupart des autres Lamiacées à corolle bilabiale bien définie, les étamines et le style sont adjacents à la lèvre supérieure, et le nectar est placé dans la partie inférieure d'un tube assez long. Les pollinisateurs de ces fleurs sont principalement des hyménoptères et des papillons, moins souvent de grosses mouches de la famille des syrphes. Les visiteurs d'une fleur touchent d'abord le stigmate, puis les anthères, et emportent une partie du pollen qui s'y trouve. Chez le fermoir et certains autres genres, l'envoi du pollen vers le dos de l'insecte est facilité par la présence de poils orientés vers le bas sur les anthères, que l'insecte touche. Des dispositifs remarquables, comme un levier ou une barrière, qui ouvre l'accès à l'hectare seulement après que le pollen soit tombé sur le dos de l'insecte, sont présents chez les espèces de Zopnik et de Chernogolovka (Prunella), mais ils atteignent la plus grande perfection chez les espèces de sauge. , dans lequel les anthères des deux étamines existantes sont transformées en une sorte de dispositifs à levier mobiles. L'insecte pollinisateur, afin d'obtenir du nectar, enfonce sa tête dans le tube de la corolle, pousse le rudiment expansé en forme de cuillère du nid d'anthère inférieur vers l'intérieur et vers le haut, et le nid d'anthère fertile, situé à l'autre extrémité du conjonctif allongé, frappe le dos de l'insecte et y déverse du pollen. Les Lamiacées américaines des genres Salvia, Scutellaria, Monarda et autres ont souvent de grandes fleurs rouges pollinisées par de grands papillons de nuit et des colibris. Ces derniers, comme les papillons de la famille des sphinx, planent près des fleurs, sucent le nectar avec leur bec et touchent de la tête les stigmates et les étamines situées sous la lèvre supérieure ou dépassant de la corolle.

Chez certaines Lamiaceae (en particulier les genres de la sous-famille des Basilaceae), les étamines et le style sont placés sur la lèvre inférieure, de sorte que l'insecte visitant la fleur (généralement des papillons) emporte le pollen sur la face inférieure de l'abdomen. Chez d'autres genres de Lamiacées, le même effet (position inférieure des étamines et du style) est obtenu grâce à la torsion du tube de la corolle (la lèvre supérieure devient comme une lèvre inférieure), à la torsion du pédoncule et à une inflorescence fortement tombante (par exemple , chez la sauge tombante - S. nutans, les inflorescences fleuries sont inversées de haut en bas). La possibilité d'autopollinisation des fleurs de Lamiacées est souvent éliminée en raison de la maturation plus précoce des étamines par rapport au stigmate (protandrie), mais dans de nombreux autres cas, l'autopollinisation est tout à fait possible. Il convient de noter que chez de nombreuses Lamiacées, non seulement la corolle, mais aussi d'autres parties de la fleur et de l'inflorescence participent à l'attraction des insectes et des oiseaux. Ainsi, la sauge brillante a des calices rouge vif et la sauge de chêne (S. nemorosa) a des bractées bleu-violet.

De nombreuses Lamiacées se propagent par le vent (anémochorie). Les unités de distribution - les diaspores - dans ce cas sont généralement des parties à graine unique d'un fruit fractionné, dont la dérive peut augmenter en raison de leur pilosité ou de la formation d'excroissances en forme d'aile ou de touffe. Ainsi, dans le genre Tinnea, répandu en Afrique tropicale, les fruits présentent des boucliers en forme de touffe. Chez les Lamiacées anémochores, les tiges restent souvent sèches longtemps, dispersant progressivement les fruits (même en hiver). Dans d'autres cas, au contraire, les tiges ramifiées évasées aux inflorescences fruitières se cassent facilement à leur base et roulent sur la steppe avec le vent, dispersant progressivement les fruits. Ces tumbleweeds sont certains types de sauge, de zopnik, d'herbe à chat, etc. Plus les fruits ne tombent pas longtemps des tasses, plus la distance sur laquelle ils seront transportés est grande. Ainsi, de nombreuses Lamiacées possèdent des dispositifs permettant de maintenir les fruits dans le calice : un anneau de poils dans son pharynx ou des dents recourbées vers l'intérieur. Chez de nombreuses Lamiacées anémochores, les lobes du fruit tombent avec le calice. Le vent dans ces cas est obtenu soit en raison de dents du calice relativement longues et souvent ciliées (par exemple, dans le thym - Thymus), soit en raison de la forte croissance du tube du calice et de ses dents. Ainsi, chez la Molucella (Molucella), le tube du calice pendant les fruits est considérablement élargi, membraneux et largement en forme de cloche, tandis que chez le bec-de-lièvre, au contraire, les dents du calice augmentent considérablement en largeur. Chez certaines espèces d'Otostegia, le rôle de la mouche est joué par la lèvre supérieure membraneuse très élargie du calice, et chez le saccocalyx algérien (Saccocalyx satureioides), le calice du fruit est gonflé en forme de bulle avec un pharynx fermé, qui permet aux fruits qu'ils contiennent d'être transportés par le vent sur de longues distances.

Parmi les Lamiacées, il existe de nombreuses espèces qui se propagent à l'aide d'animaux, et les adaptations à la zoochorie ne sont pas moins diverses. De nombreuses Lamiacées ont des membranes mucilagineuses des lobes des fruits lorsqu'elles sont mouillées et peuvent se propager à la fois par endozoochore (avec l'aide d'animaux frugivores, principalement des oiseaux) et par épizoochore (sur la laine et les plumes, ainsi que sur les pattes des animaux et des humains). Une plus grande efficacité de l'endozoochorie est obtenue grâce à la formation de lobes de fruit en forme de drupe avec une coquille charnue juteuse (dans le genre méditerranéen Prasium). Dans le genre Hoslundia d'Amérique tropicale, le calice devient charnu (en forme de baie) lors de la fructification, dont la gorge est fermée par des dents. Les espèces à lobes de fruits adhésifs ou poilus se propagent de manière épizoochore. Dans de nombreux cas, la propagation épizoochorique est également facilitée par la chute des calices avec les fruits, les poils durs et les dents dures dépassant sur les côtés, qui constituent un excellent dispositif d'ancrage dans la fourrure animale.